Le guerre del colonnello cremasco Gaetano Soldati (1778-1856)

La famiglia e il contesto sociale

Gaetano Soldati nasce a Crema, nella parrocchia della Cattedrale, il 15 marzo 1778. Appartiene a una famiglia del ceto medio cremasco e segue studi regolari in città. Il padre è Giacomo Antonio Soldati (in alcuni documenti solo Antonio), un commerciante che, dopo l’adolescenza di Gaetano, lo avvia alla sua stessa attività, iniziando ad affiancarselo nei propri affari. Giacomo è a sua volta figlio di Giovanni Antonio Soldati. A Crema, quella dei Soldati è una famiglia nota e stimata. La madre di Gaetano è Maria Margherita (in taluni documenti Margarita o Margaritta) Pavia, figlia di Cristoforo Pavia. La si trova indicata in vari atti anche come solo Maria. Sia la famiglia paterna, sia quella materna di Gaetano sono residenti nella parrocchia della Cattedrale e godono di una discreta agiatezza. I genitori di Gaetano si sono sposati il 27 novembre 1775, nel Duomo di Crema.

La coppia ha diversi figli, registrati nella parrocchia della Cattedrale. Prima di Gaetano nasce Teresa Maria, il 21 ottobre 1776. Dopo di lui nascono Cristoforo Luigi, il 31 luglio 1780; Giovanni, il 13 settembre 1781; Maria Leonarda, il 16 ottobre 1782; Rocco Luigi, il 25 novembre 1784; Rocco Alessio, il 13 settembre 1786. Il fratello più conosciuto in Crema è Cristoforo Luigi, che diventa commerciante come il padre. Il 31 gennaio 1813 sposa, nel Duomo di Crema, Paola Angela Spagnoli, figlia di Rocco Spagnoli e Lucia Occhioni, di famiglia pure residente nella parrocchia della Cattedrale. Cristoforo Luigi è apprezzato in Crema anche come presidente della Fabbriceria del Duomo. Matteo Benvenuti lo definisce “onestissimo negoziante, la cui parola vale meglio d’un istrumento con tabellione e testimoni”.

Maria Margherita Pavia muore il 23 maggio 1787, quando Gaetano ha soltanto nove anni. Il padre, dopo poco più di un anno, il 22 settembre 1788, sposa in seconde nozze, nel Duomo di Crema, Anna Maria (in diversi documenti indicata come Marianna) Grandi, figlia di Luigi Grandi, anche lei di famiglia residente nella parrocchia della Cattedrale. Pure da questo secondo matrimonio del padre di Gaetano nascono diversi figli, sempre registrati nella parrocchia del Duomo. Si indicano in questa sede i seguenti, che però non sono tutti quelli nati dalle seconde nozze: Maria Rosa, nata il 17 luglio 1789; Vincenzo Luigi, nato il 1° settembre 1790; Maria Adelaide, nata il 23 febbraio 1792; Vincenzo Costantino, nato il 6 maggio 1793.

Gaetano cresce dunque in un ambiente munito di buone rassicurazioni affettive, economiche e culturali, nell’ambito di un contesto medioborghese piuttosto attivo e dinamico, basato sul lavoro del padre commerciante. Si tratta però di una situazione che si colloca in uno scenario generale cremasco piuttosto stagnante e letargico. Gli anni Settanta e Ottanta e la prima metà degli anni Novanta del XVIII secolo sono infatti, anche a Crema, segnati dalla grave decadenza istituzionale, militare, economica e civile della Serenissima. Venezia è ormai sempre più lontana dalla sua Terraferma, soprattutto da quella lombarda, in particolare dalla piccola e non più significativa propaggine del “peduncolo” geografico cremasco, che ha perso molta della sua rilevanza strategica di avamposto territoriale.

Questa estrema periferia del potere dogale è caratterizzata da una nobiltà terriera in buona parte sempre più parassitaria e sonnambulica, nonostante qualche dinamismo economico sia portato dai nuovi ricchi di recente blasonati, ovviamente poco graditi alla nobiltà locale più risalente e indolente; da una popolazione abbastanza impoverita, soprattutto nel contado circostante la città; da un numero rilevante di istituzioni ecclesiastiche, apparati clericali, chiese, oratori, conventi, sacerdoti, frati e monache. A Crema abbondano comunque le locande, le taverne, le osterie e le bettole, con un consumo di vino pro capite talmente elevato da preoccupare i pubblici reggitori, viste le frequenti risse e intemperanze che spesso ne derivano. Non mancano inoltre le bische, i postriboli e altri luoghi di spasso. Il gusto molto cremasco per le rappresentazioni teatrali, le esibizioni musicali, le feste, i banchetti, il carnevale, le manifestazioni pubbliche sfarzose, civili e religiose, accompagna gli ultimi momenti dell’esangue regime di San Marco. È un regime di decadenza economica e politica, eppure al tempo stesso di spensierati sollazzi, aristocratici ma anche popolari. È un regime ancor oggi rimpianto a Crema da certuni, forse in relazione all’una o all’altra di quelle nostre note caratteristiche.

Dopo la rivoluzione francese, l’Europa è in fiamme. Tutti si armano e si preparano a combattere. Venezia dichiara invece la sua “neutralità”. A Palazzo Ducale si discetta a lungo sul fatto che si debba trattare di una “neutralità armata” oppure di una “neutralità disarmata”. Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur. In ogni caso, si punta sulla fallace illusione di un pacifismo neutralista, in un contesto internazionale di estrema conflittualità e quindi di imminenti aggressioni reciproche. Non sarà la sola causa di Campoformio ma ne sarà una robusta concausa. E ciò a riprova della risalenza di certe pregiudizievoli illusioni antibelliciste in scenari di ineludibile belligeranza. Infatti, inviato dal Direttorio per sbloccare la situazione militare sul fronte italiano, alla fine di marzo del 1796 arriva a Nizza, al quartier generale della Armèe d’Italie, il nuovo comandante in capo, un generale di ventisei anni e mezzo che in poco tempo cambierà la vita di parecchi milioni di persone, compresa quella dell’allora diciottenne Gaetano Soldati: Napoleone Bonaparte.

Il volontario

Quando Napoleone, il 12 maggio 1796, inseguendo le truppe austriache in ritirata dopo la battaglia di Lodi, passa da Crema con il suo esercito, l’effetto psicologico sulla città e sulla popolazione è a dir poco traumatico. È ovvio che i rettori veneti, a partire dal podestà e capitano Giovanni Battista Contarini, l’aristocrazia cremasca e le autorità religiose locali provino soprattutto sentimenti di allarme e di timore, viste le notizie giunte negli anni precedenti su queste formazioni rivoluzionarie, sovvertitrici degli assetti istituzionali retti dai ceti nobiliari e clericali. Tuttavia, se la maggior parte della popolazione reagisce al transito dei francesi con spavento e con segni di croce, molti giovani cremaschi sono attratti dalla figura di Napoleone e dal nuovo messaggio di libertà, uguaglianza e fraternità da lui portato in Italia, oltre che da certe idee politiche d’oltralpe nel frattempo filtrate anche a Crema.

Questi giovani sono pure attratti dall’aura militare eroica e combattente delle forze armate napoleoniche. Un nuovo modello attitudinale e comportamentale infiamma la gioventù, basato non più sui pacifici conforti offerti dalla mercatura, dalla tonaca o dal blasone ma basato sull’ardimento guerriero e sulla forza delle baionette. Verrà poi, forse per alcuni ma di certo non per tutti quei giovani, il tempo delle delusioni e dei ripensamenti. Comunque adesso, anche nel nostro territorio, molti di loro sono folgorati da questa nuova visione della vita e da questo nuovo slancio vitale, così differenti e così antitetici rispetto alla sonnacchiosa e torpida realtà cremasca vissuta fino a quel momento della loro giovinezza.

“L’animo della gioventù infiammavasi alla fama del giovine eroe”. “Pochi mesi innanzi conosciuto da pochi ed ora alla testa di un esercito sprovveduto e non grosso, avea superati monti difficilissimi, varcati rapidi torrenti, fiumi profondi, vinte sei battaglie campali, disperso eserciti più potenti del suo”. “L’entusiasmo della veneta gioventù, compresso dal sistema d’immobilità del governo ancorché nazionale, ribolliva, né più oltre potevasi contenere nell’inazione; ai nuovi moti la gioventù veneta partecipava” (Matteo Benvenuti). Parecchi giovani cremaschi decidono di arruolarsi come volontari nell’esercito napoleonico. Un buon numero prende questa decisione dopo l’instaurazione della Repubblica Cisalpina, alla fine di giugno del 1797. Molti però si arruolano in precedenza, nei mesi della Repubblica di Crema, tra il marzo e il giugno di quell’anno, come Livio Galimberti, che diventerà generale di brigata (si veda l’articolo qui pubblicato il 29 maggio 2025). Oppure appena prima, come Vincenzo Cotti, che diventerà colonnello e cadrà eroicamente nel corso della guerra di Spagna, durante l’assedio di Hostalric, in Catalogna (si veda l’articolo qui pubblicato il 20 luglio 2022).

Tra i primi a partire come volontari, nell’autunno del 1796, quando Crema fa ancora formalmente parte della Repubblica di Venezia e in città esistono ancora un’autorità podestarile e una guarnigione militare veneta, c’è proprio Gaetano Soldati. Suo padre l’ha da poco associato ai propri affari commerciali. La famiglia, come si è detto, si trova in condizioni economiche e sociali più che dignitose e decorose. Gaetano potrebbe perseguire obiettivi personali piuttosto interessanti, senza troppi rischi e, soprattutto, senza correre i pericoli di morte o di gravi ferite sui campi di battaglia. Ci dice invece Matteo Benvenuti che “Gaetano Soldati, d’anni 18, nel novembre 1796 lasciò il commercio, la famiglia, ed entrò volontario a militare nell’esercito del generale Bonaparte”. Alle bandiere di quell’esercito e allo spirito che l’animava sui terreni di guerra Gaetano resterà sempre fedele, fino ai suoi ultimi giorni, con un senso dell’onore e con una coerenza morale che non tutti i cittadini cremaschi, anche blasonati e ancor oggi celebrati, avranno in seguito. Basti citare le piaggerie espresse in occasione della visita a Crema dell’imperatore austriaco Francesco I, nel febbraio del 1816.

La prima campagna di guerra

Gaetano Soldati, arruolandosi diciottenne e senza alcuna preparazione all’uso delle armi, entra nei contingenti di fanteria come soldato semplice. Sono però momenti in cui la “gavetta” militare si fa quasi subito sui campi di battaglia, perché l’Armée d’Italie che combatte nella prima campagna d’Italia del 1796-1797 si trova nella necessità di mettere in campo, il più velocemente possibile, delle formazioni sufficienti per fronteggiare forze nemiche superiori in quantità e armamenti. Non si hanno al momento riscontri documentali sul fatto che Gaetano, in quanto italiano, sia stato arruolato nella Legione lombarda, costituita nell’ottobre del 1796, anche se si tratta di un’ipotesi molto plausibile. Va anche tenuta presente la formazione di una Coorte cremasca di fanteria, composta da circa 200 uomini, su 3 compagnie e con 7 ufficiali. Sembrerebbe abbastanza verosimile che Gaetano possa essere stato arruolato in questa Coorte. Dopo la proclamazione della Repubblica Cisalpina, con la costituzione di una 1ª Legione e di una 2ª Legione della Cisalpina, nell’agosto del 1797 la Coorte cremasca viene incorporata nella 1ª Legione. Questa unità segue poi l’evoluzione delle varie unità militari italiane del periodo napoleonico, con le denominazioni, i dimensionamenti e le appartenenze reggimentali e divisionali successive.

Gaetano comunque combatte, tra la fine del 1796 e l’autunno del 1797, nel corso della prima campagna d’Italia, nei quadranti territoriali in cui l’avanzata francese e le vittorie napoleoniche si susseguono a ritmo serrato. Lo scacchiere non è più quello iniziale piemontese o quello delle spedizioni emiliane e toscane del 1796. Nel 1797 si continua a combattere soprattutto nei territori lombardi e veneti e poi friulani. Le battaglie e le principali operazioni contro l’esercito austriaco sono note: la presa di Verona, la vittoria di Rivoli, l’assedio e la conquista di Mantova, i rapidi spostamenti e gli scontri vittoriosi in Friuli e nel Tirolo, la marcia su Klagenfurt, in Carinzia, e poi su Leoben, in Stiria, fino ad arrivare a Semmering, in Bassa Austria. Non sappiamo però se Gaetano abbia fatto parte delle forze lombarde impegnate nel 1797 nella ripresa di certe azioni militari in ambiti territoriali transpadani. Si tratta di azioni svolte non contro eserciti stranieri ma contro altri italiani, i cosiddetti “insorgenti” antifrancesi, come ad esempio la spedizione in Garfagnana, la battaglia di Faenza e gli scontri avvenuti a poche miglia da Pesaro.

Gaetano si fa apprezzare per le sue doti militari e per il suo valore sul campo. Nel frattempo, è diventato dapprima cittadino della Repubblica di Crema e poi cittadino della Repubblica Cisalpina. Nell’ottobre del 1797, il trattato di Campoformio pone fine alla Repubblica di Venezia, a formale conferma del trattato di Leoben dell’aprile precedente. La prima coalizione antifrancese esce sconfitta dal confronto con l’esercito guidato da Napoleone e dai suoi generali. Termina così la prima campagna d’Italia condotta nella penisola dall’Armée d’Italie. Dopo più di un anno passato sotto le armi e dopo aver vissuto momenti significativi in contesti bellici importanti, Gaetano decide di scegliere la professione del militare di carriera. Il suo gesto iniziale di coraggio e di entusiasmo giovanile diventa così una vera e propria scelta di vita. Si è già fatto notare dai suoi superiori. Nonostante sia molto giovane, ha infatti dimostrato di saper coordinare efficacemente in battaglia dei gruppi di combattenti. Dopo la rafferma formale, nel 1798 viene nominato ufficiale, a vent’anni, con il grado di Tenente.

Con legge 24 aprile 1798, la fanteria italiana della Repubblica Cisalpina, notevolmente aumentata dagli organici di altre regioni nel frattempo entrate a far parte di questa realtà statuale, viene riordinata su otto Legioni. La 1ª e la 2ª Legione (rispettivamente Peyri e Pino) sono quelle lombarde già citate. Ci sono poi la 3ª (modenese, Spinola), la 4ª (cispadana, Piella), la 5ª (emiliana, Severoli), la 6ª (bresciana, Orsatelli), la 7ª (veneta, Niboyet) e l’8ª (veneziana, Milossevic). Ogni Legione è articolata su uno stato maggiore di una cinquantina di componenti e 3 battaglioni composti da 10 compagnie di 120 unità. La forza prevista non viene quasi mai raggiunta compiutamente. Fuori organico vengono inoltre mantenute 2 Legioni ausiliarie d’organico veneto, con il medesimo ordinamento delle altre, e 1 Battaglione autonomo di fanteria leggera di Cacciatori bresciani, anch’esso su 10 compagnie.

È probabile che Gaetano Soldati abbia continuato a far parte della 1ª Legione. Nel corso del 1798, tutte queste Legioni della Cisalpina, al completo o per una loro parte, vengono dislocate e trasferite in varie aree della Repubblica, dalla Valtellina fino a Massa sul versante tirrenico e fino a Rimini su quello adriatico. Il nuovo ordinamento dell’esercito approvato con legge 29 novembre 1798 riorganizza per il 1799 la fanteria italiana della Cisalpina su 4 mezze Brigate, delle quali 3 di linea (1ª di linea, Severoli, con la 1ª e la 3ª Legione; 2ª di linea, Spinola, con la 2ª e la 7ª Legione; 3ª di linea, Milossevic, con la 6ª e l’8ª Legione) e 1 leggera (1ª leggera, Orsatelli, con la 4ª e la 5ª Legione e con il Battaglione Cacciatori bresciani). Nel 1799 Gaetano Soldati è promosso al grado di Capitano.

Le operazioni militari all’Elba

Tra il marzo e l’aprile del 1799, si svolge l’occupazione francese della Toscana. Con le truppe francesi ci sono anche la 1ª mezza Brigata di linea piemontese e la 1ª mezza Brigata di linea della Repubblica Cisalpina. Livorno e il Principato di Piombino, vassallo della Corona di Napoli e comprendente nel suo territorio una parte dell’isola d’Elba, rientrano nell’operazione di presa di possesso francese. Sia la parte granducale che quella borbonica dell’isola restano però vigilate dalla flotta inglese, che continua a esercitare su questo tratto tirrenico un’influenza navale determinante. Non tutte le piazzeforti granducali e borboniche vengono conquistate. Soprattutto la fortificazione borbonica di Longone (Porto Azzurro dal 1947) resta una spina nel fianco per gli invasori. Tra il mese di aprile e il mese di luglio del 1799, si propaga su tutta l’isola un’acerrima resistenza antifrancese.

Sono mesi di aspri combattimenti, rivolte e tumulti popolari contro gli occupanti, sbarchi di truppe appartenenti ai contrapposti schieramenti, assedi di piazzeforti, spedizioni punitive, imboscate, violente rappresaglie da entrambe le parti. Portoferraio con i due forti Stella e Falcone, Capoliveri, Rio Marina e altre località isolane diventano un teatro di guerra inaspettatamente ostico per i francesi. La resistenza della roccaforte di Longone è particolarmente accanita, nonostante i pesanti bombardamenti attuati da varie batterie dislocate in diversi punti circostanti la fortificazione. Un poco alla volta, la resistenza elbana ha il sopravvento sugli avversari. Dopo la vittoria di Procchio, gli isolani riconquistano gran parte del territorio, delle piazzeforti e delle torri fortificate dell’isola e bloccano dalla parte di terra Portoferraio, dove si trovano i comandi e la maggior parte dei contingenti francesi.

Nella notte tra il 6 e il 7 giugno sbarcano dei rinforzi per la guarnigione assediata di Portoferraio. Sono reparti della 1ª mezza Brigata di linea della Repubblica Cisalpina. Tra loro c’è il capitano Gaetano Soldati. Si tratta di 250 combattenti esperti, che consentono di rinforzare il presidio francese ormai assediato anche dalla parte di mare dai navigli elbani, che incrociano nel canale di Piombino sotto la protezione della flotta inglese. I francesi tentano, insieme a questi rinforzi cisalpini, alcune sortite che però non hanno esito positivo e causano perdite molto ingenti. Gaetano si distingue anche in queste circostanze ma la situazione è ormai compromessa. In uno scontro a fuoco viene ferito, mentre è al comando di un reparto nel corso di una sortita. In luglio i cannoneggiamenti contro Portoferraio e la mancanza di aiuto da parte francese rendono la difesa della piazzaforte e dei trinceramenti francesi sempre più difficile. Alcune proposte di resa giunte da parte austro-toscana e napoletana vengono comunque rifiutate dagli assediati. La perdita di Livorno e di Piombino da parte francese porta infine alla resa di Portoferraio. Concordate le modalità di capitolazione, il 19 luglio Portoferraio viene occupata dalle truppe elbane e napoletane. Quasi tutta la residua guarnigione viene imbarcata, soprattutto sulle navi inglesi, e trasferita a Livorno.

Sappiamo che parte della forza di presidio a Portoferraio condotta a Livorno viene imprigionata per alcuni mesi, con motivazioni che causano accese discussioni. Ad esempio, si accusano gli imbarcati di aver violato i patti di resa, portandosi armi e beni privati non consentiti. Un certo numero di francesi e di cisalpini viene messo in prigionia, anche da parte inglese. Tra questi prigionieri c’è Gaetano, che era stato ferito. Dice Matteo Benvenuti: “Nell’isola d’Elba cadde ferito il Capitano Soldati e, fatto prigioniero dagli inglesi, venne agli accordi rilasciato a Tolone dopo sei mesi di cattività”. Difficile dunque dire se Gaetano sia stato catturato in azione e consegnato agli inglesi che presidiavano con la loro flotta l’isola oppure se Gaetano sia stato imprigionato con gli altri commilitoni dopo lo sbarco a Livorno del 20 luglio. In ogni caso, ha combattuto all’Elba dopo lo sbarco notturno ai primi di giugno, è stato ferito, è stato in prigionia per sei mesi ed è stato liberato a Tolone, quindi riconsegnato ai francesi in quel loro porto. Questo semestre di prigionia ci porta all’inizio dell’anno 1800. Pochi mesi dopo la liberazione, Gaetano ha la possibilità di riprendere il servizio militare come ufficiale, in un momento decisivo per le fortune delle armi francesi e della rinascente Cisalpina: quello di Marengo.

Le campagne militari nel Tirolo, nel Voralberg e nel meridione italiano

Mentre Napoleone è impegnato nella spedizione in Egitto, tra il maggio del 1798 e l’agosto del 1799 (la guerra in Egitto dura però fino all’agosto del 1801), la seconda coalizione antifrancese, composta da Austria, Russia, Gran Bretagna e Impero Ottomano, scende in campo per togliere alla Francia le conquiste precedentemente ottenute sul continente. Anche le repubbliche nate in Italia sotto l’egida francese, come la Cisalpina, la Ligure, la Romana e la Napoletana, così come il Piemonte già militarmente presidiato dalle forze francesi e la Toscana, subiscono l’aggressione degli eserciti austro-russi e la loro occupazione fino alla metà dell’anno 1800. Queste truppe occupano anche Crema e il suo territorio, dall’aprile del 1799 al giugno del 1800. Una parte delle formazioni militari superstiti di queste repubbliche si ritira in Francia.

Anche diversi contingenti della Cisalpina riparano oltralpe per riorganizzarsi. Con il ritorno di Napoleone, diventato Primo Console, e con la battaglia di Marengo del 14 giugno 1800, vinta dai francesi, la seconda coalizione soccombe alla Francia. Dopo la battaglia di Hohenlinden del 3 dicembre successivo, pure vinta di francesi, il trattato di Lunéville del febbraio 1801 sancisce i nuovi assetti territoriali sul Reno e in Italia, molto favorevoli della Francia. Nel frattempo, nel giugno del 1800, era già stata ripristinata la Repubblica Cisalpina, che aveva così ripreso ad avere un proprio esercito. Gaetano torna ad arruolarsi, dopo il periodo della sua prigionia. Il 26 gennaio 1802, i deputati della Repubblica Cisalpina alla Consulta di Lione proclamano la trasformazione della Cisalpina in Repubblica Italiana, con Napoleone Bonaparte suo presidente.

Nel 1804 il Capitano Gaetano Soldati risulta inserito in uno dei tre Stati Maggiori Divisionali allora esistenti nell’esercito della Repubblica Italiana, precisamente nella Divisione “Interno”, guidata dal Generale franco-corso Pasquale Antonio Fiorella, probabilmente con le funzioni di Aiutante di Campo. Le altre due Divisioni sono in quell’anno la Divisione “Napoli”, guidata dal Generale Giuseppe Lechi, e la Divisione “Francia”, guidata dal Generale Domenico Pino. Le frequenti riorganizzazioni della fanteria della Repubblica Italiana, come poi del Regno d’Italia, comportano la modifica di definizioni, consistenze e attribuzioni dei vari corpi reggimentali e divisionali. Anche Gaetano quindi viene successivamente inquadrato in varie strutture di fanteria, in genere nelle formazioni di “Infanteria di linea”. Tra il 1804 e il 1805 le forze francesi stabiliscono dei presidi di guarnigione in Puglia, stanziandosi militarmente in questa parte del Regno di Napoli e occupando i porti borbonici sull’Adriatico. Dice Matteo Benvenuti di Gaetano: “Nel 1804 fece la campagna di Napoli, che decise del trono a Giuseppe, fratello di Napoleone”. Probabilmente Benvenuti intende riferirsi a queste operazioni militari in Puglia, in quanto la vera e propria campagna di guerra per la conquista del Regno di Napoli, con l’insediamento di Giuseppe Bonaparte su quel trono, non è del 1804 ma del 1806. Gaetano è quindi verosimilmente con i contingenti italiani accorpati alle formazioni francesi che tra il 1804 e il 1805 occupano i porti litoranei pugliesi.

Nel frattempo, la Repubblica Italiana è diventata, nel marzo del 1805, il Regno d’Italia. Nel dicembre precedente Napoleone ha cinto la corona imperiale in Notre-Dame a Parigi e poi, nel maggio del 1805, quella di Re d’Italia nel Duomo di Milano. Dal giugno successivo, Eugenio di Beauharnais è Viceré d’Italia. Sempre nel 1805, Napoleone, al comando della sua Grande Armée, sconfigge la terza coalizione, composta da Austria, Russia, Gran Bretagna, Regno di Napoli e Svezia, che tenta di contrastare il predominio francese sullo scacchiere europeo. La campagna di Germania (detta anche d’Austria), termina infatti con il successo francese, grazie soprattutto alle battaglie di Ulma, in ottobre, e di Austerlitz, in dicembre. Nel frattempo, il Maresciallo André Masséna sconfigge l’esercito austriaco in Italia. I francesi superano l’Adige, prendono la parte austriaca di Verona, avanzano e vincono a fine ottobre la battaglia di Caldiero, quindi superano il Tagliamento. Il nemico si ritira verso Lubiana, mentre i territori del Tirolo, del Voralberg e della Valle della Drava sono occupati dal VII Corpo d’Armata del Maresciallo Pierre François Charles Augereau, dal VI Corpo del Maresciallo Michel Ney e dal II Corpo del Maresciallo Auguste Frédéric de Marmont. Con il Maresciallo Ney ci sono contingenti italiani nei quali combatte il Capitano Gaetano Soldati. Anche in questa campagna di guerra, Gaetano si mette in luce dimostrando capacità belliche e doti di comando notevoli. Matteo Benvenuti dice infatti che “il Soldati, colla divisione Ney campeggiò nel Tirolo e nel Voralberg”.

Sconfitta la terza coalizione, Napoleone decide di “regolare i conti” con i sovrani borbonici. In quel Regno si erano verificate frequenti intromissioni e anche parziali occupazioni da parte inglese, favorite dalla consorte del Re Ferdinando, Maria Carolina d’Austria. La campagna di guerra nel meridione d’Italia si svolge nel 1806 e si rivela meno facile del previsto. E ciò non tanto per l’opposizione offerta dall’esercito borbonico, che risulta limitata, quanto per la situazione di guerriglia che ne consegue. Infatti, anche se Giuseppe Bonaparte viene insediato in marzo, per vincere gran parte delle resistenze nei vari territori occupati occorre attendere la fine dell’anno. Continuano infatti le cosiddette “insorgenze” meridionali, nelle quali l’opposizione della popolazione all’occupazione francese si accompagna alla resistenza di reparti sbandati dell’esercito napoletano che non cedono le armi e alle azioni di contrasto svolte da milizie irregolari, di varia provenienza e formazione. Sono forme di brigantaggio che risalgono ai periodi precedenti e che continueranno a manifestarsi anche nei primi tempi dell’unità italiana.

Gaetano, come si è detto, è già stato nel meridione in quanto coinvolto nelle precedenti operazioni in Puglia. Dopo aver combattuto nel Tirolo e nel Voralberg nell’autunno del 1805, viene inserito, sempre come Capitano, tra le formazioni italiane che, nella prima metà del 1806, partecipano all’occupazione del Regno di Napoli, compiuta dalle forze francesi sotto il comando del Maresciallo Laurent de Gouvion-Saint-Cyr e del Generale Jean Louis Reynier. Si trova quindi a svolgere, come ufficiale, sia operazioni militari in senso proprio contro le formazioni regolari avversarie, sia interventi contro il brigantaggio. Si trattiene in meridione diversi mesi, anche perché soprattutto in Terra di Lavoro, in Basilicata e in Calabria non cessa la guerriglia antifrancese, la cui repressione è affidata al Maresciallo André Masséna e al Generale Jean Maximilien Lamarque. È al seguito di quest’ultimo Generale che Gaetano partecipa a uno dei fatti d’armi più importanti della campagna militare, l’assedio e la presa della cittadina fortificata di Maratea, dove si sono asserragliati reparti di soldati borbonici irregolari e gruppi di guerriglieri. Tra il 4 e il 10 dicembre 1806 si susseguono gli scontri tra assedianti e assediati, fino alla capitolazione finale del presidio. Gaetano e i suoi uomini sono spesso in prima linea e combattono con notevole determinazione. La conquista di Maratea è molto importante perché questa guarnigione e quella di Amantea, non molto lontana, sono le ultime due non ancora arresesi all’occupante francese. In un’azione di attacco alle fortificazioni di Maratea, Gaetano viene ferito alla clavicola destra.

Matteo Benvenuti colloca questi fatti nel 1807, dicendo che quell’anno Gaetano “si distinse nelle Calabrie alla presa di Maratea”, con un’approssimazione temporale di un solo mese. Forse però si potrebbe ipotizzare che Gaetano sia riuscito a rimettersi dalla ferita in tempi brevi, potendo così partecipare, nella stessa zona di operazioni, anche all’assedio di Amantea. Non al primo assedio, avvenuto nella prima decade di dicembre del 1806 e quindi negli stessi giorni dell’assedio di Maratea, ma al secondo assedio di poco successivo, che dura una quarantina di giorni, dal 29 dicembre 1806 al 7 febbraio 1807. Si tratta tuttavia di un’ipotesi tesa soprattutto a spiegare la datazione del 1807 data da Benvenuti, ipotesi al momento non corroborata da riscontri documentali. Inoltre, l’assedio di Amantea non era condotto dalle formazioni sotto il comando di Lamarque ma da quelle agli ordini di altri comandanti. E resta il fatto che da certe ferite non si guarisce presto. Oggi Maratea non è “nelle Calabrie”, cioè in provincia di Cosenza, ma costituisce un limitato affaccio sul Tirreno della provincia di Potenza, cioè della Basilicata. Amantea è invece in provincia di Cosenza.

La guerra di Spagna, la campagna in Veneto e in Friuli e il successivo ritorno in Spagna

Per le forze militari italiane, il conflitto in Spagna inizia nel gennaio del 1808 e termina nel dicembre del 1813, con un impiego rilevante di uomini e di mezzi. Gaetano viene inviato in Spagna nelle fasi iniziali della guerra, con la Divisione del Generale Giuseppe Lechi, nel 1808. Sono poi diverse le Divisioni italiane che combattono nella penisola iberica, come quelle guidate dai Generali di Divisione Domenico Pino, Filippo Severoli e Giuseppe Federico Palombini, nei quadranti bellici del territorio spagnolo in cui si scontrano tra di loro gli eserciti regolari e sui fronti che vengono aperti dalla resistenza antifrancese. A capo di queste Divisioni vengono poi assegnati altri Generali, per cui nel corso del tempo la loro denominazione varia. Tra i numerosi combattimenti a cui partecipa Gaetano nel 1808, quello in cui si distingue maggiormente è la presa della cittadella fortificata di Barcellona, un fatto molto importante nell’ambito delle operazioni militari in Catalogna. Gaetano ottiene infatti sul campo di battaglia il riconoscimento dell’onorificenza della Corona di Ferro. Nel giugno del 1808 continua a combattere nella Divisione Lechi, a El Bruch, Matarò e poi a Gerona, dove tra luglio e agosto si tenta la messa sotto assedio. La Divisione Pino conquista invece Rosas, tra novembre e dicembre, quindi combatte a Molinos del Rey e, nel febbraio 1809, a Igualada, San Magin e Valls.

L’impegno italiano nella guerra di Spagna si fa progressivamente sempre più massiccio e determinante, estendendosi dalla Catalogna ad altre regioni iberiche. Gaetano però viene richiamato in Italia per essere destinato al fronte di guerra apertosi nella primavera del 1809 contro la quinta coalizione. In precedenza, tra il 1806 e il 1807, mentre Gaetano era impegnato nella campagna militare nel meridione d’Italia, Napoleone aveva sconfitto la quarta coalizione con le battaglie di Jena, Auerstädt, Eylau e Friedland, confermando la Francia come potenza egemone in Europa. Tra l’aprile e il luglio del 1809 l’esercito napoleonico sconfigge anche la quinta coalizione antifrancese, soprattutto grazie alla vittoria di Wagram all’inizio di luglio. Oltre ai terreni di guerra dell’Europa centrale, esistono anche i due teatri delle operazioni belliche dell’Italia e della Polonia. Gaetano combatte nelle formazioni franco-italiane del Regno d’Italia contro l’esercito austriaco che, nella prima fase della campagna, ha invaso il Friuli e il Veneto. Dopo gli scontri di Pordenone e di Sacile, l’armata di Eugenio di Beauharnais si attesta sulla linea dell’Adige. Le forze franco-italiane tentano una controffensiva, che viene però fermata a Caldiero (dove già ci si era dati battaglia nel 1805). Il combattimento decisivo è quello della battaglia del Piave, che si svolge tra il 7 e l’8 maggio 1809, nel tratto di territorio prospiciente questo fiume, tra Nervesa, Priula, San Michele e Cimadolmo. La vittoria arride ai franco-italiani grazie a una serie di scontri molto violenti, guadi di truppe attraverso il fiume, impetuose cariche di cavalleria e un pesante fuoco di artiglieria.

Si è qui usato il genere maschile per il Piave, anche se si tratta di un uso limitato all’ultimo secolo. Prima il fiume è sempre stato indicato al femminile, come “la Piave”. Anche in questo combattimento, Gaetano dimostra le sue doti di ufficiale, guidando il suo Battaglione di fanteria di linea in modo ammirevole. Infatti è stato nominato da poco Capo Battaglione del 7° “Reggimento di Infanteria” di linea guidato dal Colonnello Gaspare Bellotti, che diventa poi Generale di Brigata. Come ufficiale, Gaetano guida a cavallo le sue truppe. Un colpo di cannone austriaco gli ammazza il cavallo, mentre lui è in sella, nel pieno di un’azione di guerra. L’esplosione è limitata ma l’animale stramazza e muore sul colpo. La vittoria “della Piave” mette in ritirata le truppe austriache. Tra il 15 e il 18 maggio, con l’altra vittoria franco-italiana nella battaglia di Tarvisio, le ultime forze austriache vengono cacciate dal territorio del Regno d’Italia. Oltre al fronte dell’Europa centrale, anche il fronte italiano (come pure il fronte polacco) si chiude così con una sconfitta della quinta coalizione. Il 7° Reggimento ha allora per Maggiore di coordinamento Alessandro Ordioni, che nel settembre 1810 diventa Colonnello del 6° Reggimento. Alla battaglia “della Piave”, il 7° di linea ha per Capi Battaglione, oltre a Gaetano Soldati, Simon Sausse, Bartolomeo Cavedoni e Léonard Duparc. Questo vertice di comando reggimentale è lo stesso anche nel 1810.

A Cremona c’è una via intitolata alla Legione Ceccopieri. Questa unità militare, divenuta nel 1848 a Cremona una formazione di patrioti insorti, derivava da un Battaglione dell’esercito austriaco il cui nome completo era Battaglione del Reggimento di linea Ferdinando Ceccopieri, unità che in genere era di stanza soprattutto nella provincia Lodi-Crema. Il conte Luigi Ferdinando Ceccopieri, prima di diventare, dopo la Restaurazione, Colonnello del 4° di linea austro-italiano, poi dell’IR N. 28 e quindi Tenente Maresciallo austriaco, era stato un valente ufficiale napoleonico ed era stato “collega” di Gaetano Soldati nel suddetto 7° Reggimento di linea. Erano stati infatti entrambi Capi Battaglione in quella unità nel 1811 (Capi Battaglione Soldati, Giovanni Clemente Busi, Ceccopieri e Xavier Poisse, sul quale ultimo permane però qualche dubbio) e nel 1812 (Capi Battaglione come nel 1811, però con Joseph Ronzeau al posto di Poisse). Poi Gaetano e Ceccopieri vengono promossi, in momenti diversi, al grado di Maggiore. Entrambi partecipano successivamente alla guerra di Spagna, nell’ambito dei contingenti del 7° Reggimento di linea inviati a combattere nelle zone operative catalane e valenciane. I due si conoscevano dunque molto bene. E avrebbero fatto, dopo l’esilio di Napoleone a Sant’Elena, scelte molto diverse.

Quando Gaetano ritorna a combattere in Spagna, è già diventato un ufficiale superiore con il grado di Maggiore. In Catalogna, nel mese di giugno del 1810, è caduto eroicamente, all’assedio di Hostalric, un altro cremasco: il trentottenne Vincenzo Cotti, Colonnello al comando del 2° Reggimento leggero dei veliti. Era stato gravemente ferito nel maggio precedente in battaglia ed era deceduto nel mese successivo a causa delle ferite riportate, dopo l’amputazione di una gamba. La guerra in Spagna si sviluppa su vari fronti. Nel periodo tra il 1810 e il 1811, le formazioni italiane agiscono soprattutto in Catalogna e nel Levante valenciano. Gaetano partecipa nel 1811 a due operazioni militari di notevole importanza: la conquista di Tarragona e quella di Valencia. Buona parte delle formazioni italiane dislocate su quello scacchiere di guerra vengono assegnate alla guida del Generale Louis Gabriel Suchet, che in questi anni sembra essere uno dei comandanti in grado di assicurare alle forze francesi e italiane in Spagna le vittorie più consistenti.

Dopo aver sconfitto il Generale O’Donnell a Margalef il 13 aprile 1810, Suchet prende Mequinienza l’8 giugno, dopo 20 giorni di assedio. Il 12 gennaio 1811 è Tortosa, una piazzaforte strategica posta all’inizio del delta dell’Ebro, ad arrendersi a Suchet, che ha al suo comando cinque Divisioni, più una Brigata di cavalleria e diverse unità di artiglieria. Tre di queste Divisioni sono del tutto francesi, tranne due Battaglioni polacchi della Legione della Vistola. Una delle altre due Divisioni è al comando del Generale Giuseppe Federico Palombini ed è tutta composta da corpi militari del Regno d’Italia. È in questa Divisione che milita il Maggiore Gaetano Soldati. L’ultima delle cinque Divisioni è al comando del Generale Claude Antoine Compère ed è formata da corpi del Regno di Napoli. Nel 1808 è diventato Re di Napoli il Maresciallo Gioacchino Murat, essendo divenuto quell’anno Giuseppe Bonaparte sovrano del Regno di Spagna, in forza dell’occupazione francese. La Brigata di cavalleria è composta da forze francesi, del Regno d’Italia e del Regno di Napoli.

L’importante porto di Tarragona viene conquistato dalle forze franco-italiane dopo due mesi di assedio, alla fine di giugno del 1811. L’assedio di Valencia, dove a capo dei difensori c’è il Generale Joaquìn Blake, si svolge poi tra la fine di dicembre del 1811 e la prima decade del gennaio successivo. Le truppe di Blake tentano alcune sortite, in gran parte fallite. Dopo la costruzione delle opere d’assedio e con l’inizio dei cannoneggiamenti, non solo sulle fortificazioni difensive ma anche sui quartieri abitati dalla popolazione, la situazione degli assediati si fa insostenibile. Il 9 gennaio 1812 Valencia capitola e gli assedianti occupano la città. Gaetano si distingue in entrambe le operazioni di assedio e ottiene sul campo il riconoscimento dell’onorificenza della Legione d’Onore. Dice inoltre Matteo Benvenuti che “una sciabola d’onore d’argento gli fu decretata dal Viceré” del Regno d’Italia, cioè da Eugenio di Beauharnais. Nel giro di poco tempo, la conquista del territorio valenciano viene completata dalle Divisioni di Suchet, con la presa della piazzaforte di Denia e con l’espugnazione della città fortificata di Peñiscola. Gaetano resta impegnato nella guerra di Spagna anche nei mesi successivi e viene poi richiamato in Italia.

La fine del Regno d’Italia, la Restaurazione e l’incarico a Padova

Non si hanno notizie di una partecipazione di Gaetano alla campagna di Russia, nella seconda metà del 1812. Combatte probabilmente sul territorio nazionale, tra la metà del 1813 e la metà del 1814, nelle operazioni militari svolte dalle Divisioni italiane contro la sesta coalizione. Tuttavia le fonti consultate non hanno sinora fornito riscontri precisi su questa sua partecipazione alle ultime campagne di guerra napoleoniche. Nonostante la vittoria nella battaglia di Dresda, avvenuta a fine agosto 1813, Napoleone deve soccombere alle forze nemiche nella battaglia di Lipsia, svoltasi a metà ottobre di quell’anno. In dicembre gli eserciti avversari invadono la Francia e alla metà di aprile Napoleone abdica, sbarcando il mese successivo, in esilio, all’isola d’Elba. Su questi anni 1813 e 1814, rimane dunque ampio spazio di approfondimento sulle attività militari di Gaetano. Resta comunque molto verosimile una sua partecipazione agli eventi bellici riguardanti l’ultima difesa del Regno d’Italia, prima dell’abdicazione del Viceré Eugenio di Beauharnais a fine aprile del 1814 e la proclamazione a Milano, il 25 maggio successivo, della cessazione a tutti gli effetti del Regno d’Italia, ufficializzata dal Feldmaresciallo austriaco Heinrich Johann Bellegarde.

Non risulta una partecipazione di Gaetano alla campagna di guerra contro la settima coalizione, condotta da Napoleone durante i “Cento Giorni”, tra la fine di marzo e l’inizio di luglio del 1815. Anche riguardo a questo aspetto, ulteriori approfondimenti specifici sarebbero opportuni. Sappiamo in ogni caso che, alla fine della sua carriera sotto le armi, Gaetano ha il grado di Colonnello. Nel 1815 è un uomo ancora giovane, avendo solo 37 anni. Matteo Benvenuti ci fornisce un’informazione su Gaetano che si riferisce al periodo di poco successivo alla Restaurazione: “Gli italiani che facevano parte del grande esercito, gloriosi resti delle campagne di Russia e di Spagna, furono raccolti in un reggimento denominato veterani invalidi italiani, ed al Colonnello Soldati ne fu affidato il comando. Il reggimento invalidi italiani prese stanza nelle venete province”.

Sia la Repubblica Italiana che il Regno d’Italia avevano già dei Battaglioni o quanto meno dei consistenti reparti militari nei quali venivano inseriti i veterani e gli invalidi delle guerre napoleoniche. La loro è una storia articolata e significativa, a riprova dell’importanza che gli eserciti e le istituzioni politiche di Napoleone riconoscevano, anche in Italia, al “mestiere delle armi” e all’impegno bellico profuso dai combattenti nelle numerose campagne militari di quell’epoca. In Italia, sin dai primi anni della loro esistenza, si trattava di strutture in genere destinate a organici specifici per l’esercito o per la marina, con varie attribuzioni e dotazioni. Con decreto del 21 novembre 1811, le unità esistenti venivano amalgamate in un unico “Reggimento Invalidi e Veterani”, con un organico di circa 2.200 effettivi. Comando, Deposito e Battaglioni Veterani venivano in quella circostanza unificati e dislocati a Mantova, mentre i Battaglioni Invalidi erano allocati a Pizzighettone. Unità minori, per consistenza e competenza, erano distribuite tra Venezia, Peschiera e Legnago, con limitate presenze a Chioggia e San Leo. Questa impostazione è sostanzialmente mantenuta anche negli anni successivi, sino alla fine del Regno d’Italia. È verosimile che, dopo la Restaurazione, l’organizzazione di questa materia non abbia potuto prescindere dalla realtà della situazione che già esisteva in base alle provvidenze napoleoniche per tali categorie di ex combattenti.

Aggiunge Matteo Benvenuti: “Nel 1823 questi veterani, che nel frattempo eransi ridotti alla metà circa, furono raccolti nella casa degli invalidi in Padova, e fu nominato a loro comandante il Colonnello Soldati. In questa onorifica carica perdurò il Soldati fino al luglio del 1848. Godeva in Padova fama di buon soldato; ed essendo uomo di ottimo cuore, di modi gentili, cavallereschi, di carattere schietto ed onesto, dignitoso senza ombra d’orgoglio, faceto nei parlari senza trivialità, bello della persona, ben istrutto nella storia, fu stimato non solo da quanti lo conoscevano, ma anche dallo stesso governo austriaco”. Gaetano resta quindi a Padova per almeno cinque lustri, dall’età di quarantacinque anni a quella di settanta. Tutto questo finisce con “l’anno dei portenti”: il Quarantotto.

Il Quarantotto e gli ultimi anni

Nonostante l’età, Gaetano si infiamma per i fatti che in quell’anno portano alla guerra contro l’Austria e alla possibile creazione di un’entità politica in alta Italia, grazie alla fusione tra Piemonte e Lombardia e poi all’adesione delle province venete, dei Ducati e infine di Venezia a questa nuova realtà istituzionale. Le vicende patriottiche che a Padova e nel territorio padovano caratterizzano quel periodo, tra l’inizio della campagna di guerra e l’esito sfortunato di Custoza, sono note. Gaetano vive con entusiasmo e fattiva partecipazione questa temperie risorgimentale, che ha forti implicazioni belliche sui terreni di guerra e risvolti operativi nelle retrovie. Infatti Gaetano collabora all’istituzione della Guardia Civica a Padova e concorre con i suoi veterani ad istruire nell’uso delle armi le truppe assegnate alla Guardia. Anche i veterani non più in grado di svolgere esercizi di istruzione militare sul campo sono impegnati a favore dello sforzo bellico e vengono adibiti alla preparazione delle polveri e delle cartucce oppure alla predisposizione di materiale sanitario, bende, filacce e altre dotazioni mediche da utilizzare per la cura dei feriti. Gaetano guida e gestisce queste attività per tutto il periodo nel quale la città di Padova, liberata dall’occupazione austriaca, fa parte delle strutture politiche provvisorie che reggono quei territori prima del ritorno delle forze militari nemiche

Quando l’Austria riprende possesso del Lombardo-Veneto, le ritorsioni contro i patrioti italiani che hanno combattuto, direttamente sui campi di battaglia oppure con la loro fattiva opera di supporto nelle retrovie, sono anche nel Veneto, così come in Lombardia e nei Ducati, molto violente e brutali. Carcerazioni, confische e punizioni di estrema durezza colpiscono i colpevoli di italianità. Per molti, come per Gaetano, che sono in quei momenti dei militari oppure che lo sono stati in passato, si attiva un Consiglio di Guerra, che è installato a Verona e che irroga pesanti sanzioni. Il settantenne Colonnello Gaetano Soldati è condannato da un tribunale militare, dopo un’istruttoria molto sommaria, alla destituzione e alla perdita della pensione. Non solo, si arriva a una punizione che da sempre è tanto meschina quanto odiosa in ambito militare, da tempi immemorabili: la perdita degli ordini e dei riconoscimenti al valore guadagnati sui campi di battaglia. Gaetano perde, per l’Austria, il diritto alle insegne della sua Corona di Ferro e della sua Legione d’Onore. Non gli vengono materialmente sequestrati gli emblemi di quelle attestazioni ma gliene viene vietato l’uso. Per lui, più volte ferito in combattimento e più volte indicato sul campo come esempio di virtù militare, è questo probabilmente il dolore maggiore.

Dopo questi fatti, avvilito ma sempre dignitoso, Gaetano decide di tornare a Crema, nella sua città di origine, dove in ambito familiare sa di poter trovare conforto negli ultimi anni della sua esistenza. Dice Matteo Benvenuti: “Fiero nella disgrazia, orgoglioso d’avere pagato il suo debito alla patria, il Colonnello Soldati si ritirò a Crema, suo paese nativo. Chi non rammenta quell’ottimo veterano? Bello nella dignitosa senile età, vivo nello sguardo più ancora che nei discorsi, modesto senza bassezza, orgoglioso senza superbia di avere vissuti non indecorosamente tempi fortunosi ed eroici; liberale, prudente senza esagerazione, egli sapevasi conciliare la stima e l’amore de’ suoi concittadini d’ogni età, d’ogni condizione”. Per alcuni anni Gaetano vive dunque a Crema in una situazione caratterizzata da una certa serenità, circondato da amici e parenti, nonostante quanto avvenuto in precedenza. Tuttavia, aggiunge Benvenuti, “la vita di quest’uomo onorato dovea soffrire sul tramonto le maggiori amarezze”. “Vi fu chi sussurrò all’orecchio di persona altolocata dall’austriaco governo, che il destituito Colonnello Soldati usava ancora in Crema delle decorazioni del Regno Italico, alla perdita delle quali fu per Giudizio di Guerra condannato”.

In realtà, noi non sappiamo se e in che misura Gaetano si sia davvero appuntato quelle decorazioni, una o più volte, esibendole in una parte tutto sommato molto poco rilevante del Lombardo-Veneto come era allora Crema, una piccola città di provincia retta e mortificata dai reazionari filoaustriaci. Dalle notizie riferite da Matteo Benvenuti, sappiamo comunque questo: le invidie e le delazioni che allora colpiscono Gaetano causano nel 1855 l’intervento dell’Imperial Regia Delegazione di Lodi, che invia un incaricato per privare materialmente il vegliardo di quei cimeli. Certo, il settantasettenne Gaetano aveva la proibizione di fregiarsene. Però probabilmente, in questa vicenda, la parte peggiore la fa il governo austriaco. Il quale, giunto ormai agli sgoccioli qui in Italia, mostra in questa situazione non il suo volto migliore, quello del “buon governo” dell’Austria Felix, ma il suo volto peggiore: gretto, burocratico, rancoroso e, tutto sommato, stupido. Dice Matteo Benvenuti che il messo governativo “offerse al Soldati un decreto Delegatizio col quale ingiungevasi al già Colonnello Soldati di consegnare all’incaricato latore del decreto le insigne degli Ordini cavallereschi della Corona Ferrea e della Legione d’Onore, coi rispettivi brevetti di conferimento. Il Colonnello nel leggere quel decreto trasalì; disse di non potere il governo austriaco torgli ciò che non aveagli dato; che quegli Ordini li ebbe a prezzo di sangue, ed erano di sua legittima e sacra proprietà. Ma, accortosi che a nulla potevano valere le sue proteste, con eroica rassegnazione, senza avvilirsi, consegnò all’incaricato del governo austriaco il più prezioso de’ suoi tesori”.

Dopo questo avvenimento Gaetano deperisce sempre di più in salute. Si sforza di mantenere il suo spirito positivo e la sua vitalità nei rapporti con i concittadini, i familiari, gli amici. Ma in pochi mesi si indebolisce e si esaurisce. Secondo Matteo Benvenuti, “ei piangeva in segreto” per la perdita di quelle decorazioni, “di quel pianto affannoso che infievolisce e logora l’esistenza”. Gaetano Soldati muore il 24 marzo 1856, alle ore due del pomeriggio, pochi giorni dopo aver compiuto i settantotto anni, presso il suo domicilio di allora, nella parrocchia di San Benedetto. Il 26 marzo, a mezzogiorno, viene tumulato nel cimitero di Crema. La causa della morte indicata nel registro parrocchiale è “encefalo meningite”. Viene qualificato come “cattolico” e come “possidente”. Un’annotazione colpisce chi consulta questo registro: “Marito a Prina Francesca”. Questo significa che Gaetano aveva una moglie. Anche riguardo a tale parte dell’esistenza di Gaetano, sappiamo ben poco. Non sappiamo quando sia stato contratto questo matrimonio, se ne fosse derivata prole, quanto la consorte avesse condiviso le esperienze di vita del marito. Si apre quindi un’altra possibile direttrice d’indagine, anche su questo aspetto senz’altro rilevante della vita di Gaetano. Sappiamo abbastanza della sua famiglia d’origine ma non sappiamo quasi nulla della sua famiglia successiva.

Alcune cose però, su Francesca Prina, le sappiamo. Era di Milano, dove il cognome Prina era sin da allora abbastanza diffuso. Il pensiero corre subito a Giuseppe Prina, Ministro delle Finanze della Repubblica Italiana e poi del Regno d’Italia, barbaramente ucciso il 20 aprile 1814. Ovviamente, ciò non significa che Francesca fosse sua parente. In ogni caso, varrebbe la pena di verificarlo. Francesca era figlia di Giovanni Prina e di Giuseppa Ratti. Da una prima ricerca, sappiamo pure che Francesca muore tre mesi dopo la morte di Gaetano. Viene infatti a mancare il 24 giugno 1856, alle undici di sera, all’età di settantuno anni (aveva quindi sette anni meno di Gaetano), nello stesso domicilio familiare condiviso col marito, nella parrocchia di San Benedetto. Il 26 giugno, a mezzogiorno, viene tumulata nel cimitero di Crema. La causa della morte indicata nel registro parrocchiale è “rottura aneurisma aortico”. Anche lei viene qualificata come “cattolica” e “possidente”. Nel registro risulta l’annotazione “Vedova di Soldati Gaetano”.

Le fonti consultabili su Gaetano Soldati sono poche e attualmente le notizie su di lui sono scarne, incidentali e di non facile reperimento. Due autori hanno detto qualcosa di lui nelle loro opere, il generale Camillo Vacani e Antonio Lissoni, soprattutto sulle esperienze di Gaetano in Spagna. Alcune tracce, molto limitate, si trovano nella Storia Militare del Regno Italico, di Pietro Crociani, Virgilio Ilari e Ciro Paoletti. L’unico testo di sufficiente ampiezza è quello più volte citato in questo articolo. Si tratta della Cronaca Grigia di Matteo Benvenuti, pubblicata nelle appendici all’Amico del Popolo e in buona parte edita in volume nel 1910. Francesco Sforza Benvenuti, nel suo Dizionario Biografico Cremasco, riprende quasi integralmente il testo del fratello su Gaetano Soldati. Va detto che su questo personaggio le ricerche sono state sinora a Crema molto scarse. Per cui, è probabile che, indagando ulteriormente, sia possibile trovare notizie sulle aree ancora poco documentate della sua esistenza.

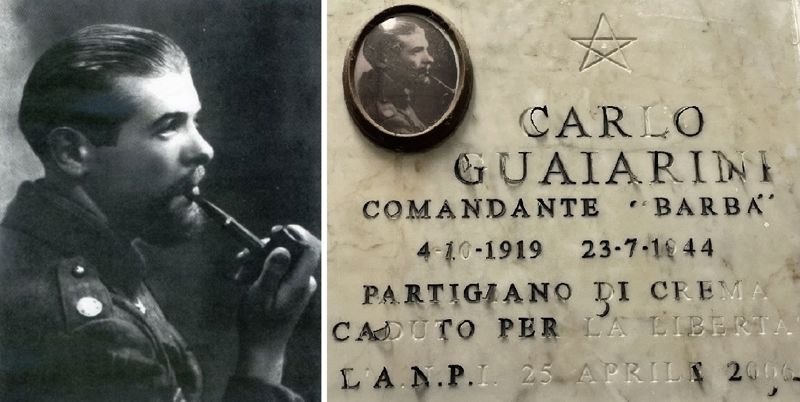

Nell’immagine, un’incisione di autore ignoto raffigurante la capitolazione di Valencia il 9 gennaio 1812, con l’uscita dalla città delle truppe spagnole del Generale Joaquìn Blake e l’ingresso delle formazioni franco-italiane del Generale Louis Gabriel Suchet. È a seguito di questa campagna militare che Suchet guadagna il bastone di Maresciallo e il titolo di Duca d’Albufera, dal nome della laguna posta a una decina di chilometri a sud di Valencia, oggi parco naturale e area naturale protetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

commenti