Quel 25 aprile di 80 anni fa, i ricordi di quel che accadde nella zona di "Strada Canòon": in quei giorni non si sparò. Le urla di dolore della Righèttàa

Ennio Serventi, in occasione del 25 aprile 2010 pubblicò su "La Cronaca" brevi racconti tratti da ricordi di episodi e personaggi di quando era ragazzo ed abitava in via Bissolati. Ennio racconta il clima di quel 25 aprile 1945. Li riproponiamo in occasione dell'80° della Liberazione.

Partigiani

"Oh fucile vecchio mio compagno / dolce amico nel combattimento" (anonimo. Canto partigiano)

Il venticinque aprile era passato, le giornate si erano fatte estive e la casa di Milanesi, l'ex capo della polizia politica, continuava, in quei mesi del 1945, a rimanere chiusa.

Nei giorni del 25 aprile nella strada non si sparò, non fu come l'otto settembre del 1943 dove alla caserma fece fuoco anche un cannone. Spari di fucile ci furono più in là, oltre l'abside della chiesetta di santa Lucia e molta della gente rispose, correndo, a quel richiamo.

Nella strettoia della strada, all'incrocio con via Angelo Morsenti, partigiani armati di fucili tenevano fermo, a distanza, chi era accorso al richiamo di quegli spari.

"E' pericoloso, ci sono i cecchini", rispondevano a quanti facevano domande. lo non li conoscevo quei partigiani, nessuno di loro era della strada, ma molti di quelli che come me erano fermi a quello sbarramento li chiamavano per nome. Altri ripetevano il loro richiamo "Partigiano! Partigiano!" mentre qualche ragazza si dava da fare per non passare inosservata. C'era chi li chiamava "ribelli", "siam ribelli e forti siamo... / il terror degli oppressor" cantava la sarta del cortile quando ancora quella canzone era proibito cantarla. "Avanti siam ribellil / forti vendicatore / un mondo di fratelli / di pace e di lavor"! recitava un antico canto anarchico riscoperto in quei giorni, "siamo i ribelli della montagna / viviam di stenti e di patimenti" diceva, in un insieme di innegabile suggestione e di dure avversità, il canto di una brigata Garibaldi della val Borbera. "Ogni contrada patria è del ribelle" canta ancora il più bel canto partigiano. Quell'appellativo di ribelli mi piaceva ma andò in disuso presto e comparve quello di "patrioti".

Rimase però nella memoria come cosa pronta per essere ripescata alla necessità. Rimase nelle canzoni e anche in una preghiera. Così continuai a chiamarli partigiani.

Li vedevo da vicino per la prima volta quei partigiani, armati con fucili che avevano prima armato fascisti e brigatisti neri ed adesso erano nostri. In giacchetta, senza divisa, non diversi da noi, tenevano indietro la gente senza respingerla e sembravano usciti dai nostri cortili.

Oltre la via Ruggero Manna, lungo la rampa ascendente che portava (che porta) al pianalto della antica Cremona, appiccicata al muro perimetrale del palazzo, una fila di partigiani armati tentava di raggiungere il grande portone della antica patrizia residenza. I partigiani stretti al muro cercavano di non offrire bersaglio a chi dalla soffitta era pronto a sparare verso il basso.

Dall'altro lato della strada, chi in piedi e chi accucciato, protetti dalla sporgenza dell'estremo spigolo del palazzo Persichelli, due armati tenevano gli occhi ed i fucili puntati alle finestrelle delle soffitte della casa dirimpetto pronti a contrastare un eventuale attacco dei cecchini.

I fucili tacevano da troppo tempo ed il trepidare dell'attesa per il riaccendersi della battaglia pareva stemperarsi. In una atmosfera che andava rilassandosi cominciava a circolare il dubbio che tutto si fosse già concluso nel chiuso del porticato, senza spari e senza sangue. Delusi, alcuni degli spettatori lasciavano lo sbarramento mentre qualcuno dei giovanissimi partigiani mostrava il fucile alle ragazze lusingato dal loro interessamento. lo, grazie alle "adunate", di quell’antico fucile sapevo quasi tutto. Di trasformazione in trasformazione era giunto fino ad essere fabbricato nella fabbrica cremonese "Anonima Revelli Manifattura Armi da Guerra" conosciuta dai cremonesi con l'acronimo di "Armaguerra". Sua derivazione, arsenali di produzione, modelli e modifiche fino al- l'ultimo cambio dell'originarlo calibro in quello "Mauser" tedesco, era stata materia di "addestramento"'alla "premilitare"'. In quei giorni d'aprile il fucile "91" era fra le mani dei partigiani dello sbarramento. Improvviso, ormai quasi inaspettato, il fragore percorse veloce gli incroci e i rettilinei delle strade, il silenzio venne rotto da numerosi scoppi che sembravano provenire non dalla strada ma dal cortile o dal monumentale scalone.

La gente curiosa,quella assiepata e trattenuta da questa parte della via Ruggero Manna, intimorita si ritrasse con disordine verso la piazzetta della chiesa di santa Lucia e i partigiani si buttavano a terra per non offrire agevole bersaglio. Gli spettatori tornarono al ripristinato sbarramento partigiano quando i fucili tacquero e l'aria ebbe disperso il rimbalzante rincorrersi dell'eco. Nel ritrovato silenzio circolò la voce; "è morto è morto" e tutti pensarono al fascista.

C'era chi, pur stando da questa parte dello sbarramento, già conosceva lo svolgersi del fatto, ed il nome del fascista snidato e caduto passava di bocca in bocca. Fra i vetusti ferri fucinati e ribattuti delle ringhiere, in una delle rampe parallele dello scalone nobiliare, sotto la vasta cupola affrescata ed addolcita da amorini della mitologia, morì non il cecchino fascista che, a quanto se ne sa, visse a lungo, ma Poli Amilcare partigiano della 4a Brigata SAP-Ghinaglia ed il suo nome è ricordato sulla grande lapide sotto il portico del Comune.

La via Bissolati era sempre il luogo dei nostri giochi e non era raro, nelle sere di quella estate, che da quel suo quasi naturale prolungamento che sta fra la piazzetta di Santa Lucia ed il corso Vittorio Emanuele dove il toponimo era già cambiato, arrivasse la voce urtata di una donna. Noi ragazzi andavamo a vedere. Altra gente passava o arrivava, come noi, attirata da quelle grida. C'era chi si fermava e chi andava oltre: "l'è la Righèttàa" dicevano e tiravano diritto. Fra quelli che si fermavano i più avevano parole di comprensione e dal loro conversare conobbi parte della storia di quella donna. Non di rado qualcuno si staccava dal gruppetto, le si avvicinava con affettuosità,le passava una mano sotto braccio o le avvolgeva le spalle quasi in senso protettivo, dicendole: "Dai, Righèttàa faa mìia cuzé, vieni via". Lei, la donna cercava di svincolarsi da quegli abbracci e dal marciapiede che costeggiava un tratto di muro del vecchio macello comunale poco oltre la porticina della casa del veterinario, guardava ed agitava verso l'alto un pugno che non riusciva ad essere minaccioso. A volte si toglieva uno zoccolo intimando il gesto di volerlo lanciare o, attraversata di corsa la strada, lo batteva forte contro la porta, che gli altri inquilini della casa avevano avuto cura di chiudere e le sue grida ostili parevano di pianto. lo non la conoscevo, non era della strada ed arrivava da chissà dove fino alla nostra strada per gridare il peso che le stava dentro. Lì, all'ultimo piano della casa dì fronte, dove le persiane di tre finestre rimanevano chiuse nonostante la calura estiva, abitava il destinatario di quelle grida. Io lo conoscevo e lo incontra-o spesso prima del venticinque aprile.

Ci vedeva da un occhio solo e, probabilmente, era per questo che camminava con la testa alta leggermente ripiegata all'indietro.

Il mento sporgente conferiva all'insieme una sembianza di volitività forse non cercata, ma in chi lo incrociava il messaggio che riceveva era di minaccia. Nella strada si diceva di lui che fosse stato un "bateur", uno di quelli che andavano con il manganello, uno squadrista. Basso di statura e rotondotto veniva indicato con un soprannome, 'na scutumàja, che nel nostro dialetto può indicare una cosa piccola ma anche i lasciti organici di una transumanza che noi ragazzi, quando ci avventuravamo per giochi e per scoperte lungo le alzaie ed i sentieri del Po, vincendo il ribrezzo eravamo costretti a calpestare. Da qualche tempo "Bàgool" non si vedeva in giro. L'aria che tirava in quell’estate del 1945 non era buona per lui. A fare la spesa quotidiana da "Dernèen" e da la "Zòrèe" veniva sua moglie. Una donna pallida che non per colpa teneva gli occhi bassi, alla quale le altre donne del quartiere rivolgevano la parola.

All'indirizzo di quell'uomo lei, la "Righèttàa", lanciava il suo dolore di madre ed anche le sue bestemmie. "Bagòol, canchèer facìòon, dame indrèe el mèe Rosòol!!" gridava.

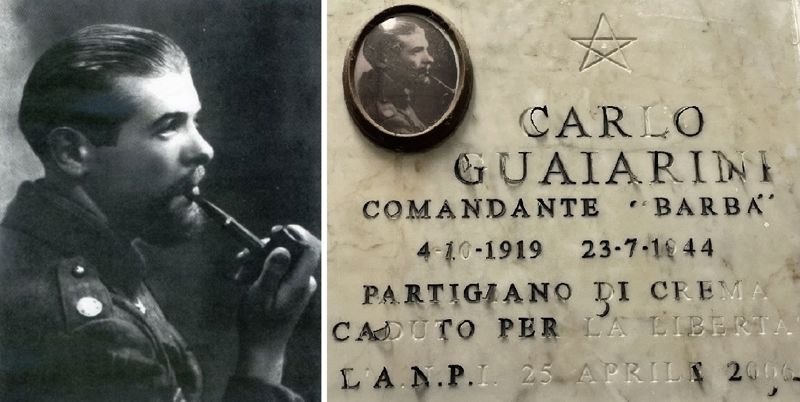

Poi quell'estate passò e della Righètàa, nella strada, si parlò sempre meno, forse se ne perse anche il ricordo. Il figlio Rosòol viene ricordato il 25 aprile di tutti gli anni ed il suo nome continua a figurare sulla grande lapide sotto i portici del comune, insieme agli altri partigiani uccisi in valle Susa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

commenti