Il partigiano Carlo Guaiarini (1919-1944)

Carlo Guaiarini nasce a Romanengo il 4 ottobre 1919. Sul sito ANPI Provinciale del Lodigiano, sezione Memoria, Partigiani di Lodi e Provincia, è invece riportata la data di nascita del 19 ottobre. Il tesserino CLNAI nello schedario I partigiani d’Italia dell’Istituto Centrale Archivi (DGA Ministero Cultura) riporta solo “di G. Battista”, perché al tempo delle Commissioni Regionali di approvazione qualifiche si indicava la paternità. Le fonti disponibili non danno molte informazioni su di lui prima del periodo bellico. Sappiamo che la famiglia si trasferisce a Crema quando Guaiarini ha undici anni, andando ad abitare nel quartiere Sabbioni, in via Cappuccini. ANPI Crema aggiunge qualche elemento: “Era un ragazzo buono che a Santa Lucia preparava sempre i pacchetti per i parenti e anche in seguito, quando già grandicello tornava dal lavoro, portava sempre un pacchetto di caramelle da distribuire ai fratelli e alle sorelle ma, diceva, ‘non più di una a testa’. Carlo era molto legato al suo lavoro e contava di avviare un’attività in proprio subito dopo la fine della guerra. L’altro suo grande sogno era quello di sposare la sua ragazza, Francesca. Ma i suoi progetti per il futuro vennero stravolti dall’immane tragedia della guerra voluta dal fascismo” (ANPI Crema, in Dritti nella tempesta, 2015).

Nel 1940 l’Italia entra in guerra. Guaiarini viene arruolato e inviato sul fronte francese, dove è fatto prigioniero dal nemico. Dopo l’8 settembre 1943 rientra a Crema. Con la costituzione della Repubblica Sociale Italiana, dovrebbe arruolarsi nell’Esercito regolare repubblicano oppure nella Guardia Nazionale Repubblicana (le Brigate Nere, composte da volontari, sono formate l’anno successivo). Rifiuta il richiamo militare obbligatorio nelle forze armate della RSI. Nel periodo tra l’ottobre 1943 e il maggio 1944 non risultano sue attività resistenziali accertate. Il reato di rifiuto d’obbedienza all’arruolamento implicava comunque conseguenze molto pesanti. Probabilmente si nasconde, non sappiamo dove, per non essere arrestato e imprigionato. Restano quindi da indagare meglio i fatti che lo riguardano nel periodo di questi otto mesi.

All’inizio di giugno del 1944, Guaiarini appare, nei numerosi testi che trattano della sua appartenenza partigiana, nel ruolo di partigiano combattente a tutti gli effetti. Tuttavia, c’è una divaricazione narrativa riguardo agli inizi della sua militanza partigiana. Le opere che trattano del suo impegno nella Resistenza riportano fondamentalmente il suo inserimento nella 175ª Brigata Garibaldi “Attilio Ravizza”, che aveva per zona operativa l’Alto Lodigiano. Ed in realtà Guaiarini è ricordato per le azioni compiute esclusivamente nel quadrante territoriale operativo della 175ª Brigata, tra Lodi e Rivolta d’Adda, su entrambe le rive dell’Adda, soprattutto su sponda lodigiana. Un periodo partigiano molto breve ma contrassegnato nel mese di luglio da azioni di rilievo. In quel contesto sono chiari i ruoli, le dinamiche e i fatti che riguardano quelle sue ultime settimane di esistenza. Le figure del Comandante Armando Bonvini, del Commissario Politico Giovanni Agosti e del Vice Comandante Ernesto Cornalba, posti alla guida della 175ª, sono ben documentate nella storiografia sulla Resistenza lodigiana e sono molto congruenti con il ruolo di Guaiarini, che diventa quasi subito Capo Distaccamento della 175ª, coordinando parecchi partigiani combattenti.

Invece, alcuni documenti di produzione ANPI Crema e ANPI Cremona, negli anni successivi alla Liberazione, lo inseriscono tra gli appartenenti alla 1ª Brigata “Francesco Follo” del Raggruppamento Brigate Garibaldi “Ferruccio Ghinaglia” di Cremona. Si tratta di elenchi e descrizioni di organici che accreditano tale sua appartenenza. Accade così che il suo successivo tesserino CLNAI sopra citato abbia annotata come appartenenza partigiana solo “Brgt. SAP Ghinaglia”, senza alcuna menzione della 175ª. Segue la specificazione “mese 1, giorno 1”, senza indicazione di quale mese solare, come avveniva in questi tesserini, visto che contava soprattutto il collegamento con il periodo minimo fissato dall’art. 7/518. Questa versione dei fatti nasce quindi da alcuni documenti iniziali, prodotti in sede ANPI nell’immediato dopoguerra. Oggi sono rinvenibili nel Fondo ANPI presso l’Archivio di Stato di Cremona. Ad esempio, c’è un elenco di 124 “Partigiani e Patrioti” della 1ª “Follo”, ai quali vengono poi aggiunti altri 9 nominativi a matita, che contiene il nome di Carlo Guaiarini al 62° posto.

Sempre ad esempio, c’è un altro documento che fa rientrare Guaiarini nella 1ª “Follo”, ignorando completamente la sua militanza nella 175ª. È un documento richiamato nei testi sulla Resistenza locale come molto significativo. Si tratta del noto dattiloscritto su sette pagine contenente la nomenclatura organizzativa degli organici della 1ª “Follo”, inviato da ANPI Crema tramite ANPI Cremona alla Commissione Regionale di approvazione qualifiche, una volta munito delle firme opportune. Carlo Guaiarini è inserito nel 1° Battaglione (Arnaldo Stanga, Soresina), 2° Distaccamento (Vittorio Bellotti, Castelleone), 4° Plotone (Carlo Bosio, Soresina), 7ª Squadra (Dino Belloni, Azzanello). Viene cioè considerato solo come uno dei sette sappisti (per il termine sappista, vedi infra) guidati da Belloni (neanche partigiano, solo “patriota” in elenco), insieme a un solo “partigiano” (Berretta) e altri quattro “patrioti” in elenco (Gazzoni, Gonzio, Milanesi, Orlandini) e persino a un semplice “benemerito” (Solzi). Che sia proprio lui, non ci sono dubbi: “Guaiarini Carlo, Partigiano, Caduto, Crema”.

Mentre la successiva restante storiografia sulla Resistenza considera Guaiarini unanimemente un Capo Distaccamento della 175ª, con le conseguenti responsabilità e attribuzioni, alcuni testi a stampa di produzione ANPI Cremona, probabilmente sulla scorta dei predetti documenti, continuano a collegarlo all’ambito “Ghinaglia”. C’è un caso in cui, nella stessa pubblicazione, si danno entrambe le appartenenze. Ma non, ad esempio, in successione cronologica tra di loro, bensì come univocamente esaustive dell’attività di Guaiarini. In ANPI Cremona, Quarant’anni dopo, 1986, Guaiarini viene prima genericamente riferito a un “Raggruppamento SAP milanese” e poi, in un “Elenco dei caduti cremonesi” finale, è ascritto solamente alle “SAP Ghinaglia-Garibaldi”. Due dei componenti della sua formazione nell’Alto Lodigiano, Cesare Rigamondi e Martino Abbondio, il cui legame con Guaiarini era significativo anche per certi episodi che li avevano accomunati nella loro militanza (vedi infra), sono invece correttamente indicati, nello stesso elenco in cui lui compare, come appartenenti alla “175ª Brig. SAP Garibaldi”. La contraddizione è evidente. Guaiarini era il loro comandante. Non potevano non essere nella stessa formazione partigiana.

Una spiegazione parziale di questa situazione viene offerta in un testo successivo di medesima fonte: ANPI Cremona, Partigiani combattenti riconosciuti etc., 2020. Qui Giuseppe Azzoni indica: “Da giugno 1944 1ª Ghinaglia, poi 175ª Garibaldi”. L’attendibilità dell’autore farebbe propendere per la seguente interpretazione, che potrebbe sanare e archiviare la contraddizione sopra evidenziata. Guaiarini potrebbe essere stato registrato per il mese di giugno in ambito “Ghinaglia”, a guerra ormai finita e per motivi tutti da approfondire. Difficile dire se, all’inizio, si sia davvero avvicinato alla Resistenza muovendosi nel contesto locale a lui più vicino. Poi, comunque, ha fatto una scelta ben diversa, andando a combattere con la 175ª nell’Alto Lodigiano. Tra l’altro, va tenuto presente che, nel mese di giugno del 1944, la Resistenza a Crema muoveva solo i primi passi. I relativi riconoscimenti della Commissione Regionale di assegnazione qualifiche sono chiaramente riferiti a non più di “undici mesi” per i pochissimi partigiani ex art. 7/518 ammessi come tali, sin da allora, a Crema. Ciò vale, ad esempio, per Attilio Galmozzi, Pietro Pagliari e Benvenuto Scaravaggi. Retroagendo dalla Liberazione, si arriva a giugno compreso, come primo mese. Si veda l’Elenco n. 35.362 del 17 dicembre 1947 della Commissione Lombardia e Novara, protocollato dal Municipio di Crema il 19 dicembre. I “ragazzi di piazza Marconi” stavano ancora iniziando a capire da che parte cominciare. Attilio Maffezzoni, da Romanengo, aveva appena cominciato a tenerli in contatto con gli emissari “Ghinaglia”.

Nel già citato Fondo ANPI presso l’Archivio di Stato di Cremona, sono conservate e inventariate, tra le altre, le schede personali ANPI di molti nostri partigiani cremaschi. Redatte in genere da ANPI Crema e poi avallate da ANPI Cremona, servivano anche per dare avvio alle istruttorie presso le Commissioni Regionali di approvazione qualifiche. Non sono quindi il “vangelo”, come a volte qualcuno ha ritenuto, visto che molte richieste venivano bocciate in primo grado e poi nuovamente bocciate in appello amministrativo. Inoltre, non si contavano le inesattezze e le rettifiche. Tra queste schede personali c’è anche quella di Carlo Guaiarini, nella Busta 29. Forse potrebbe essere stata considerata anche questa scheda per fornire la spiegazione sopra riportata nel suddetto testo ANPI del 2020. Tuttavia, chi ha compilato questa scheda? E sulla base di quali elementi? Guaiarini era morto da parecchio tempo. In ogni caso, ammesso e non concesso che nel giugno 1944 Guaiarini sia stato coinvolto, per qualche ragione a tutt’oggi non esplicitata, nella 1ª “Follo”, in luglio no. Sarebbero quindi, in tal caso, un poco carenti le fonti che non citano queste sue eventuali prime settimane nella nostra zona, come “Ghinaglia”. E sarebbe però parecchio carente la parte descrittiva del suo suddetto tesserino CLNAI, che non riporta la sua appartenenza alla 175ª, ben più importante e determinante. Fanno quindi bene le fonti del tutto prevalenti, sia lodigiane che cremonesi e cremasche, a ricordarlo in tutti i testi per le sue significative imprese di luglio. Anche perché, oltretutto, a giugno non risulta alcunché a Crema da parte sua.

Veniamo dunque al luglio del 1944. Guaiarini ha lasciato la propria famiglia e la propria abitazione: “Fuggì verso Zelo Buon Persico, nascondendosi nei boschi lungo l’Adda tra Spino e Zelo. Con altri giovani entrò a far parte della 175ª Brigata Garibaldi, diventando Comandante di Distaccamento” (ANPI Lodi, Memoria, cit.). La sfera d’azione di questa Brigata è quella del territorio lodigiano posto nella parte settentrionale dell’attuale provincia. Tuttavia, le azioni compiute dalla 175ª in territorio cremasco, ad esempio nelle aree di Spino d’Adda e di Pandino, non possono essere considerate soltanto come semplici “sconfinamenti”. Esisteva una porzione rilevante del nostro territorio sottratta all’azione del Raggruppamento “Ferruccio Ghinaglia”. Tra Rivolta d’Adda e Agnadello operava la Brigata San Fermo, un’unità “autonoma” che aveva altrove le sue strutture di comando, collegate ai contingenti delle Formazioni Autonome Militari, e che comprendeva molti nostri conterranei di quei luoghi. Basti qui citare Gaetano Ferri, al quale il Comune di Rivolta d’Adda ha intitolato una piazza. Nella Gera d’Adda, a Spino d’Adda e a Pandino operava la 175ª Brigata Garibaldi, quella di cui Guaiarini era Capo Distaccamento. Poiché la fascia cremasca su riva sinistra dell’Adda era di fatto scoperta e non presidiata dalla 1ª “Follo”, l’intera zona era finita nell’ambito di intervento della 175ª. Molti nostri conterranei di quell’area risulteranno a guerra finita come partigiani della 175ª. Basti dire che anche i caduti nell’eccidio di Spino d’Adda del 1945 verranno poi ascritti a questa Brigata. Era raro che la 1ª “Follo” superasse la linea occidentale esistente tra gli abitati di Palazzo Pignano, Monte Cremasco, Crespiatica e Vaiano Cremasco, se non con occasionali puntate nel pandinese, così come era raro che varcasse la linea settentrionale esistente tra gli abitati di Pieranica, Capralba e Camisano.

La 175ª Brigata faceva capo ai Comandi partigiani di Lodi. Nell’area urbana di Lodi e nella fascia circostante la città c’era invece la 174ª Brigata Garibaldi, poi intitolata a “Oreste Garati”. Per parte fascista, così come a Crema c’era un battaglione della XII Brigata Nera “Augusto Felisari” di Cremona (con intitolazione “Mario Brezzolari”), a Lodi ce n’era uno della VIII Brigata Nera “Aldo Resega” di Milano. In entrambe le città e nei relativi territori agivano anche le milizie della Guardia Nazionale Repubblicana e reparti dell’Esercito regolare repubblicano. I militi delle Brigate Nere erano tutti volontari. Avevano un’età media piuttosto bassa ed erano molto più numerosi dei partigiani. Erano parecchio ideologizzati e motivati all’azione.

Tuttavia, prima dell’ingresso nella 175ª, Guaiarini avrebbe militato, non si sa però per quanto tempo, in un gruppo partigiano del piacentino. C’è infatti una fonte che lo afferma, anche se la scarsa congruenza di questo resoconto con le effettive vicende di quel periodo fa insorgere molte perplessità. “Il gruppo di ex partigiani del piacentino … con coraggio encomiabile, ma con poco acume gappistico, eseguì alcune azioni senza le più elementari precauzioni per occultarsi. Durante una di queste azioni il capo gruppo Guaiarini cade ucciso a Marzano e due gappisti feriti” (Il fascismo in provincia, 1975). Gli autori di tale pubblicazione riportano questo testo redatto dal capo partigiano Franco Spinelli, contenuto in un documento “depositato presso l’archivio parrocchiale di Spino d’Adda”. Si sottolinea innanzitutto il termine gappista, su cui si tornerà più avanti. Spinelli prosegue poi con il suo racconto, in riferimento ai giorni 25 e 26 luglio. Cita il rastrellamento e le uccisioni che ne seguono, dando una versione degli avvenimenti non proprio coerente con la versione usuale data su quelle vicende dalla storiografia prevalente. Basti però qui aver citato, solo per dovere di completezza, questa asserita militanza “piacentina” di Guaiarini, che non solo non chiarisce quanto sin qui esposto ma che anzi sembrerebbe complicare ancora di più le cose. Ciò detto, passiamo ai fatti di luglio.

“Luglio fu il mese più tragico del 1944 nel Lodigiano” (ANPI Lodi, Memoria, cit.). Subito, il sabato 1° luglio, a Sant’Angelo Lodigiano, durante un rastrellamento sono uccisi i coniugi Luigi Semenza e Maria Garibaldi. Il lunedì 10 luglio il nucleo del “Falco Rosso” Oreste Garati, appartenente alla 174ª Brigata, colpisce in pieno centro a Lodi il commissario prefettizio di Sant’Angelo, Paolo Baciocchi, uno degli storici gerarchi lodigiani, che muore pochi giorni dopo per le ferite riportate. Postosi all’inseguimento degli attentatori, il commissario prefettizio di Lodi Gino Sequi viene ferito al bosco del Belgiardino. Intanto, nelle estese aree boscate tra Lodi e Rivolta, si sono rifugiati molti partigiani, in gruppi organizzati. Sono renitenti alla leva, sbandati, ribelli al regime fascista e all’occupazione tedesca. Il Distaccamento al comando di Guaiarini opera soprattutto tra Galgagnano, Cervignano, Villa Pompeiana, Merlino, Marzano, Comazzo, passando spesso il fiume con interventi nelle zone di Boffalora, Erbatico, Spino d’Adda. Le azioni sono svolte anche in pieno giorno, a viso scoperto, in quanto Guaiarini e i suoi sono ormai in clandestinità, si sono dati alla macchia, non hanno il problema di essere riconosciuti. I loro avversari sanno molto bene chi sono.

Volendo seguire la fenomenologia e la prevalente sistematica definitoria della Resistenza partigiana, si può dire che questa scelta per la esplicita lotta armata da parte di Guaiarini e dei suoi reparti combattenti porti queste formazioni ad agire come GAP (Gruppi di Azione Patriottica). Si specializzano subito in azioni militari di attacco diretto al nemico e di sabotaggio, anche alla luce del giorno. Hanno reciso, per il periodo di militanza, ogni legame con le proprie normali attività e vivono a distanza dai propri nuclei familiari. Non ci sono dubbi, tra le autorità fasciste, sulla loro identità nella lotta armata. Ben diversa è la situazione SAP (Squadre di Azione Patriottica). Gli appartenenti a queste formazioni mantengono la loro militanza dietro una facciata di normalità, continuando a svolgere le proprie attività lavorative e restando in famiglia, a casa propria. Agiscono quindi in incognito, spesso nelle ore notturne, con ruoli di supporto, collegamento, coinvolgimento, volantinaggio. A volte compiono piccoli attentati, si impossessano di qualche arma presa al nemico. Non a caso l’art. 7/518 riconosce ai componenti SAP la qualifica partigiana solo in presenza di un periodo doppio rispetto a quello previsto per i combattenti GAP. La letteratura resistenziale in proposito non è sempre concorde e univoca, tuttavia, grosso modo e in estrema sintesi, queste sono le specificità delle due situazioni, che risultano, come si è detto, anche rimarcate dal predetto Decreto Legislativo Luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, che disciplina i meccanismi di assegnazione delle qualifiche partigiane.

In teoria, la 175ª Brigata sarebbe una formazione SAP. Così viene spesso definita. Però succede a volte che Brigate SAP abbiano all’interno Squadre e Plotoni GAP. Il che è ben comprensibile. Esiste una sinergia tra chi combatte in prima linea e chi fornisce aiuto e supporto. E non è vero che i GAP siano sempre composti da pochi effettivi. In ogni caso, Guaiarini e i suoi compagni sono una formazione combattente, dei gappisti. Non sono sappisti che agiscono di nascosto, soprattutto di notte, e che di giorno conducono vita regolare in famiglia e in pubblico. Non si limitano, come si è detto, ad operazioni notturne di disturbo, propaganda, reclutamento, supporto logistico, piccoli attentati esplosivi. Nel frattempo, Guaiarini ha assunto il nome di battaglia “Barba”, forse per la sua folta barba a pizzo. Il “Comandante Barba” e i suoi compagni non tornano a casa e in famiglia quando fa sera per mettersi a tavola, uscendo poi di nuovo tranquillamente il mattino dopo per recarsi alle loro occupazioni quotidiane. Vivono in ripari di fortuna, si rifugiano nei boschi, bivaccano in casolari isolati oppure accettano ospitalità da qualche famiglia che li nasconde per poco tempo. Combattono in campo aperto, armi in pugno, alla luce del sole. Sono le modalità belliche dei GAP più determinati e aggressivi. La loro è una guerriglia. Sono dei guerriglieri.

Le forze che cercano di snidare dai boschi abduani questi gruppi combattenti sono preponderanti. Già i contingenti che riferiscono ai Comandi di Lodi sono numerosi, ben armati e organizzati, sia quelli della locale GNR, sia quelli dei brigatisti neri. Per di più, per le operazioni più vaste di rastrellamento, cattura di partigiani ed esecuzioni sommarie, vengono chiamate altre squadre d’intervento da Milano e da Pavia. Anche reparti della Legione autonoma mobile “Ettore Muti” di Milano partecipano a volte ai rastrellamenti e alle fucilazioni. Le forze partigiane, meno armate e addestrate, colpiscono gli obiettivi e subito si disimpegnano. Non possono che praticare il “mordi e fuggi”. Al Distaccamento del Comandante Barba, in certi testi, è stato ascritto addirittura un centinaio e più di militanti effettivi. Il numero pare esagerato. Probabilmente questa unità può contare solo su poche decine di combattenti.

La storia della nostra Resistenza, nei territori lodigiano e cremasco, non ha visto operazioni belliche d’ampio respiro, scontri e manovre sul campo di considerevoli unità militari contrapposte, conquista e gestione partigiana di estesi territori e infrastrutture strategiche, come ad esempio in Piemonte. Soprattutto sullo scacchiere lodigiano, le strutture organizzative e militari fasciste sono molto forti nella controguerriglia. Le operazioni di rastrellamento e le spedizioni punitive sono frequenti ed efficaci. Le forze della Resistenza lodigiana devono essere particolarmente pugnaci per non soccombere. Però non ci sono stati solo partigiani part-time, come offensivamente sono stati definiti i sappisti. Ci sono stati anche partigiani full-time, se proprio vogliamo usare tali infelici locuzioni. Il Comandante Barba è stato uno di questi, anche se i boschi dell’Adda non erano la foresta di Sherwood e lui non era Robin Hood. E ciò sia detto con tutto il rispetto per chi ha comunque dato alla Resistenza un contributo importante, agendo in incognito soprattutto di notte, facendo scoppiare un po’ di esplosivo e sottraendo di nascosto qualche fucile al nemico. Le deportazioni e le fucilazioni c’erano per tutti, che fossero gappisti o sappisti.

Come si è detto, il Comandante Barba resta al comando dei suoi compagni solo per poche settimane. Poi viene ucciso. Ma in questo breve lasso di tempo la sua formazione manifesta le tipiche caratteristiche della guerriglia: estrema mobilità, effetto sorpresa, disimpegno veloce, un ardimento che a volte sconfina nella temerarietà. Nei primi giorni di luglio c’è un episodio di cui Guaiarini si rende protagonista. Solo che l’episodio avviene a Ombriano, quindi fuori dalla sfera d’azione della 175ª Brigata. “Carlo Guaiarini, il comandante ‘Barba’, si distinse nelle operazioni di recupero e di acquisizione armi. Tra le tante sue azioni è da ricordare quella messa a segno la notte del 5 luglio 1944 a Ombriano, dove caricò su un camion tutte le armi in dotazione al corpo di guardia della Gnr (Guardia nazionale repubblicana). Convinse anche gli otto militi a disertare, con l’alibi di essere stati ‘prelevati’ dai partigiani. Uno di loro, Cesare Rigamondi, si unì a lui e insieme riuscirono a disarmare i cinque militi posti a guardia della cabina situata vicino al campo sportivo di Crema” (ANPI Crema, in Dritti nella tempesta, 2015). Guaiarini, che era già acquartierato nei boschi dell’Adda, si era portato nella zona di Spino, per poi effettuare l’azione su Ombriano. Essendo dei Sabbioni, conosceva bene i luoghi e sapeva dove e come sottrarre una buona quantità di armi alla GNR, svuotando del tutto il suo deposito di Ombriano. Non si è trattato della tipica aggressione in danno dei soliti due o tre fascisti distratti, sorpresi in agguato notturno per rubare loro il moschetto e la giberna. Si è svuotato un intero arsenale militare, portando via su un camion tutto il suo contenuto. Per di più, facendo disertare i suoi custodi. E, addirittura, arruolando tra i partigiani uno di loro. Su questi fatti si veda anche il numero dell’Avanti! di martedì 15 agosto 1944, numero 39, sotto il titolo “Prelievo di fascisti”.

Lo stesso episodio è riportato da Mario Perolini (Dalla tragedia dell’8 settembre etc., 1946, poi 1965 e 1985, quindi, con alcune varianti, in 50 anni fa, 1995). In questi testi ci sono più particolari e dettagli, anche se la sostanza resta fondamentalmente la stessa. Interessante è però la parte in cui si dice che Guaiarini, “accampato nei boschi lungo l’Adda, nei pressi di Spino, era da tempo in contatto con elementi del corpo di guardia della Guardia Nazionale Repubblicana di Ombriano, dai quali riceveva preziose informazioni per l’attività partigiana”. Addirittura, dice Perolini, tra i disertori della GNR c’era anche il comandante del corpo di guardia, De Donno. Ammesso che tali ricostruzioni siano veritiere, avremmo avuto a Crema dei responsabili fascisti non solo incapaci ma pure traditori. D’altra parte, se fosse vera anche solo la metà di quanto scritto in taluni memoriali partigiani locali, certe disattenzioni e negligenze, per non dire altro, non sarebbero una novità, visto che, sempre a detta di qualcuno, le ortaglie dietro piazza Marconi erano utilizzate come poligono di tiro, campo addestramento esplosivi, magazzino armamenti, base logistica di smistamento, e questo per parecchi mesi fino alla Liberazione. O qualche millanteria si è aggiunta ai fatti, o esistevano notevoli disabilità visive e soprattutto gravi ipoacusie da parte del maggiore Annibale Valvassori della GNR, del tenente colonnello Benzo Marinucci dei Cacciatori degli Appennini, del capitano capo Armando Caranci della “Mario Brezzolari”, oltre che dei suoi capitani Maffino Merigo e Ansaldo Anselmi. Ai posteri l’ardua sentenza.

C’è una cosa che oggi colpisce in certi resoconti che descrivono la lotta partigiana nell’Alto Lodigiano, in particolare nella zona centrale di quel quadrante territoriale, tra Comazzo e Villa Pompeiana su riva destra e tra Gradella e Boffalora su riva sinistra del fiume. Ed è la constatazione che lo stato di quei luoghi offrisse un rifugio piuttosto sicuro ai gruppi partigiani. Prima del pesante rastrellamento generale di fine luglio 1944, sembra infatti che, per un certo periodo, le operazioni antiguerriglia della GNR e dei brigatisti neri si arrestassero quasi sempre ai confini di queste aree allora molto alberate. Erano zone boscate poco note nei loro tracciati interni e molto poco accessibili, soprattutto ai mezzi pesanti. Ciò conferisce alle dinamiche di questi gruppi partigiani delle opportunità di movimento molto caratteristiche. Si esce allo scoperto dai boschi, si colpisce il nemico all’improvviso, con attacchi diretti, attentati esplosivi, sequestri di armi, vettovaglie e altri generi di prima necessità, poi si ripiega velocemente, si torna ai rifugi mimetizzati nel verde e agli anfratti sulle rive del fiume. Nei casi di maggiore pericolo, se la stagione e il livello dell’acqua lo consentono, si attraversa il fiume, conoscendo i punti precisi in cui poter effettuare un guado sicuro. In particolare, un certo perimetro territoriale a Villa Pompeiana è stato considerato un punto di rifugio importante e, in certi momenti, una base per impostare direttive di settore e svolgere attività di comando. Insomma, una centrale operativa partigiana nel bosco.

Percorrendo gli argini dell’Adda tra Lodi e Rivolta, nessuno oggi immaginerebbe, sia in territorio cremasco che lodigiano, le superfici boscate di notevole estensione che esistevano sulle sponde del fiume all’inizio del Novecento. Oltre la riva sinistra, c’erano inoltre ampie aree di bosco tra Rivolta d’Adda, Agnadello e Vailate. Su entrambe le rive dell’Adda, scendendo dalla Gera d’Adda rivoltana fino al Belgiardino lodigiano, i terreni non erano stati ancora spianati artificialmente ed esistevano frequenti dislivelli e terrazzamenti morfologici. Lanche e morte fluviali, zone umide poco accessibili, fasce del tutto incolte e disabitate favorivano la formazione di boschi golenali igrofili (saliceti, alneti, pioppeti) e anche di querceti e carpineti nelle parti sottratte ai massimi di piena. Nel periodo tra le due guerre mondiali, alcuni nuovi insediamenti rurali, un parziale disboscamento e l’interramento di qualche area palustre avevano reso queste fasce fluviali boscate più ridotte nelle loro dimensioni. La cartografia del tempo evidenzia comunque, ancora negli anni Quaranta, una realtà nella quale i tratti di bosco rimangono numerosi e spesso di buona ampiezza. I cascinali sono ancora rari e restano in genere distanti dall’asta fluviale. Il territorio è quindi in gran parte utilizzabile dalle bande partigiane per organizzarvi le proprie basi, da cui partire per colpire il nemico e poi ritirarsi velocemente nei nascondigli tra la vegetazione. L’agricoltura, i livellamenti indiscriminati dei fondi, l’allevamento intensivo e la monocoltura invasiva allora non avevano ancora trasformato il territorio e il paesaggio.

Negli anni della lotta partigiana, il fiume non era costretto in massicciate artificiali che ne alteravano il decorso e ne impedivano le naturali esondazioni periodiche. Le anse avevano quindi il tipico andamento con spiaggette ghiaiose sul lato concavo (barra di meandro) e costoni facilmente superabili sul lato convesso (ventaglio di rotta). Per cui il fiume, in certi punti e in determinate stagioni, era guadabile per chi conosceva bene i luoghi. Soprattutto in certi tratti, il fondo è ancor oggi duro e ghiaioso, non fangoso e insicuro per il guado. In quelle circostanze, l’Adda rappresentava non un ostacolo ma una cerniera tra le aree boscose e disabitate poste sulle sue rive. Ecco perché i gruppi partigiani riuscivano a trovare in questi boschi riparo e rifugio, sottraendosi al nemico. Solo successivamente, soprattutto nell’ultimo trentennio, lo scempio delle alberature, dei cespuglieti e della cosiddetta piantata padana a filare si è compiuto quasi del tutto, con addirittura, in molte zone, la pratica di seminagione delle colture sin quasi sugli argini del fiume. Restano ormai solo alcuni toponimi significativi a testimonianza dei boschi di un tempo, anche se in progressiva dismissione nel parlato locale. Ad esempio, ancora nella cartografia regionale 1:10.000 degli anni Novanta troviamo citati, da nord a sud, il bosco dei Lupi, il bosco di Pianella, il bosco Fornace, il bosco Gilla, il bosco Mondugone, il bosco Belgiardino. Sulle ricostruzioni temporali della vegetazione di queste fasce fluviali, anche con riferimenti alla cartografia storica, si veda ad esempio la disamina di Riccardo Groppali in Alberi ed arbusti del Parco Adda Sud, 1994.

Il 21 luglio 1944, uscendo all’improvviso dai propri rifugi sul fiume, un gruppo partigiano guidato dal Comandante Barba attacca un reparto della GNR presso Cervignano. È una tipica azione da commando, di quelle indicate in precedenza. Tre militi della GNR vengono fatti prigionieri dai partigiani. Il fatto desta molto scalpore anche a Lodi. Di solito è il contrario: sono i reparti fascisti a fare prigionieri i partigiani. Da tempo le autorità fasciste lodigiane sono molto allarmate da queste azioni provenienti dalle fasce boscate dell’Adda, divenute in pochi mesi quasi del tutto fuori controllo. Il danno alla credibilità del regime è intollerabile. Probabilmente è da questo momento che a Lodi, forse anche su sollecitazione dei Comandi milanesi, si cominciano a mettere in opera i preparativi per i massicci rastrellamenti dei giorni successivi. Oppure, secondo altre fonti, sin dall’uccisione di Paolo Baciocchi e dal ferimento di Gino Sequi si era previsto di intervenire con mano pesante: “Il rastrellamento venne ordinato a seguito dell’uccisione di Paolo Baiocchi (sic), commissario prefettizio di Sant’Angelo Lodigiano, e del ferimento del collega di Lodi, Gino Sequi” (dal sito ANPI Milano, sezione Memoria, Partigiani caduti). In ogni caso, occorreva dare un esempio, svolgendo drastiche azioni di repressione anti partigiana nell’Alto Lodigiano.

Il 23 luglio avviene l’occupazione partigiana di Mulazzano da parte della formazione comandata dal Comandante Barba. “Il giorno 23 luglio il gruppo da lui comandato, partito dai boschi dell’Adda e precisamente dalle cascine Rina e Villa Pompeiana, aveva occupato il paese di Mulazzano, allora di circa 3 mila abitanti” (ANPI Cremona, Quarant’anni dopo, 1986). Sulla rilevanza del centro operativo di Villa Pompeiana, si è detto sopra. La Cascina Rina è uno dei tipici luoghi allora isolati e in area boscata, tra la riva destra dell’alveo fluviale principale e il primo tratto dell’Adda Vecchia, all’altezza di Erbatico su riva sinistra. L’occupazione di un intero paese non è cosa da poco. In assenza di ulteriori approfondimenti, è difficile dire se questa “occupazione partigiana” sia stata completa, se cioè l’intero paese fosse presidiato per un certo tempo dalle forze del Comandante Barba, oppure se soltanto alcune zone dell’abitato venissero in realtà messe sotto controllo. Alcune fonti parlano addirittura della creazione di una piccola “zona libera”. Di sicuro non si tratta di una situazione duratura. Presto infatti le forze fasciste riprendono il controllo del paese. “Da Milano erano subito giunti nella piccola zona ‘libera’ i militi della Muti per un rastrellamento” (ANPI Cremona, Quarant’anni dopo, 1986). Sta infatti per iniziare la grande operazione di rastrellamento di fine luglio.

Veniamo ora all’uccisione di Carlo Guaiarini. Anche sulla data esatta della sua morte, la domenica 23 o il lunedì 24 luglio, le fonti non sono concordi e univoche. ANPI Cremona, in più di un testo, ha indicato nel giorno 24 la data della sua morte (Pietre della memoria, 2010; Partigiani combattenti riconosciuti etc., 2020). La stessa data del 24 viene indicata anche da varie fonti a stampa di diversa provenienza (come ad esempio 50 anni fa, 1995). Non si può non citare, di ANPI Cremona, il più volte richiamato Quarant’anni dopo. Qui, in una parte del testo, si riporta che Guaiarini è stato ucciso il 24 luglio. Poi, più avanti, si dice invece che è stato ucciso il 23 luglio. ANPI Lodi (Memoria, cit.) e ANPI Crema (in Dritti nella tempesta, 2015), danno il 23 luglio come data dell’agguato a Guaiarini e della sua uccisione, vale a dire la stessa data dell’occupazione del paese di Mulazzano. “Il 23 luglio 1944, Guaiarini si recò a Marzano di Merlino con Martino Abbondio, 19 anni di Capergnanica. Si ritiene che avesse ottenuto dai militi del luogo una promessa segreta di collaborazione con la consegna incruenta delle armi e che, solo a seguito di una spiata, quell’appuntamento si trasformò per lui in una tragica imboscata. Prima di salire al quarto piano di quella casa dove ora si trova la lapide che ricorda il suo sacrificio, Martino gli disse: ‘Sarà mica un tranello?’. Guaiarini salì da solo e quando aprì la porta di uno stanzone si udì una forte sparatoria. Per Martino non fu possibile reagire e si mise in salvo, ma alcuni giorni dopo le Brigate nere lo colpirono a morte mentre attraversava l’Adda a nuoto nell’intento di salvarsi dal rastrellamento” (ANPI Crema, in Dritti nella tempesta, 2015).

La descrizione dell’agguato in cui Guaiarini perde la vita è presente in numerosi testi sulla Resistenza lodigiana, cremonese e cremasca. L’episodio è stato riportato anche dal giornale “Pensiero Cattolico” di Lodi, nel numero del 5 agosto 1945, insieme agli altri fatti riguardanti il rastrellamento di quei giorni e le uccisioni di Galgagnano, a Cascina Cagnola, e di Villa Pompeiana. L’edificio in cui si svolgono gli avvenimenti riguardanti Guaiarini è il Palazzo Carcassola di Marzano, frazione di Merlino. Dei quattro piani, due sono una sorta di ammezzato. In uno di questi due, al quarto e ultimo piano, avviene la sparatoria. A volte il palazzo è stato definito come castello. Alcuni infatti hanno ritenuto che, vista la torre ancora esistente, in quello stesso luogo sorgesse l’antico castello di Marzano. Però è anche possibile che tale castello sorgesse un poco più avanti, in corrispondenza di un altro edificio nel centro abitato. Il resoconto contenuto nel suddetto articolo del giornale “Pensiero Cattolico”, è stato citato e ripreso in numerosi testi a stampa, a volte con interpolazioni.

Una (mezza) interpolazione, in quanto inserita prudentemente tra parentesi quadre, peraltro poco interpretabili dal lettore, riguarderebbe la ragione dell’andata di Guaiarini in quel luogo. Secondo questa versione dei fatti, la motivazione di quel fatale appuntamento di Marzano non sarebbe stata, come sopra riportato da ANPI Crema, quella di “una promessa segreta di collaborazione con la consegna incruenta delle armi” da pare dei militi fascisti, bensì un’altra. Si riporta infatti: “Carlo Guaiarini caduto [nell’audace tentativo di sequestro del capo della polizia fascista di Milano] a Marzano il 24 luglio” (50 anni fa, 1995). La genericità di questa affermazione (“capo della polizia fascista di Milano”), l’improbabilità fattuale di una simile fattispecie e l’assenza di altri credibili riscontri storiografici congruenti con tale ipotesi porterebbero a rendere per lo meno molto dubbia una simile interpretazione di quei fatti. Nel già citato Dalla tragedia dell’8 settembre etc., nelle sue plurime edizioni e riprese editoriali, il passaggio è riprodotto come: “Carlo Guaiarini caduto in un audace tentativo a Marzano il 24 luglio”. In realtà, in questo caso manca del tutto la specificazione di quale fosse quel tentativo, in che cosa consistesse, quale obiettivo avesse. Per ANPI Crema, come per la stragrande maggioranza dei testi consultati, è l’accordo sulle armi il motivo dell’appuntamento. Tuttavia non è detto che, nelle ricostruzioni storiografiche, le versioni prevalenti siano sempre le più veritiere. Anche questo aspetto meriterebbe approfondimenti.

La lapide che commemora l’uccisione di Guaiarini è subito ben visibile, essendo applicata sul lato del palazzo posto sulla strada provinciale 201 tra Zelo e Comazzo. L’iscrizione dice: “Qui Guaiarini Carlo la notte del 26 luglio 1944 cadeva assassinato dai fascisti / sia il suo sangue generoso semente per la libertà e la pace d’Italia”. Si è quindi di fronte a una terza versione riguardo alla data della sua morte, quella di mercoledì 26 luglio. Ma si tratta di una versione assolutamente minoritaria. Forse si è fatta confusione con la data del 26 perché è in quella giornata che sono avvenute le uccisioni seguite al rastrellamento fascista in quelle zone. Anche sul fatto che la sparatoria sia avvenuta di notte, non tutte le fonti concordano. È da questa lapide di Marzano che di solito ha inizio l’annuale percorso commemorativo di quei fatti verso Villa Pompeiana e Galgagnano, effettuato in genere nell’ultimo fine settimana di luglio dalle autorità locali. Anche quest’anno, domenica 27 luglio, è partito da qui “il lungo corteo tra i Comuni” per fare “memoria dell’eccidio nazifascista di Zelo, Galgagnano e Merlino: undici vite spezzate il 26 luglio 1944”. “Tre soste, undici nomi e una memoria che non si spegne. Una marcia silenziosa, interrotta solo dal suono delle bande e dallo sventolio di una ventina di vessilli: è così che questa mattina, tra Marzano, Villa Pompeiana e Galgagnano, è stato rinnovato il ricordo dell’eccidio del 26 luglio 1944” (“Il Cittadino” di Lodi, 27 luglio 2025).

Innanzitutto, si può dire quasi con certezza che, in quel rastrellamento e in quelle fucilazioni, di nazisti non ce ne fossero o ce ne fossero pochissimi, non certamente in un ruolo significativo. I responsabili sul campo e gli esecutori materiali erano tutti o quasi tutti fascisti, ben specializzati in questo genere di operazioni. Inoltre, anche la sosta davanti al Palazzo Carcassola e quindi l’uccisione del Comandante Barba sono state nell’articolo accomunate alla data del 26 luglio e non riferite a quella del 24 (o del 23), forse anche alla luce dell’iscrizione sulla lapide. Da notare pure che ANPI Cremona, in Pietre della memoria, 2010, ha tentato un rimedio editoriale a questa data del 26 inserita nella lapide di Marzano. Riportandone il testo, nella Scheda di Marzano, vi ha apportato una correzione: “Qui Guaiarini Carlo la notte del 24 luglio 1944 cadeva assassinato dai fascisti / sia il suo sangue generoso semente per la libertà e la pace d’Italia”. Infine, una piccola precisazione. In una foto del 1962, sulla lapide non risulta applicata alcuna fotografia di Guaiarini. Da diversi anni invece la lapide è munita di una delle sue immagini più note (è la stessa fotografia che c’è al cimitero di Crema, vedi infra). Questa fotografia è stata collocata sul lato di sinistra per chi guarda la lapide.

Il problema dell’approvvigionamento delle armi era costante per le forze partigiane, soprattutto per le milizie combattenti dei GAP. Oltre che con azioni di forza nei confronti del nemico, per sottrargli gli armamenti in dotazione e in certi casi anche per svaligiarne i depositi, alcuni capi partigiani, come ad esempio Guaiarini, ricorrevano talvolta a ulteriori mezzi di pressione e a tentativi di accordo, in termini più o meno corruttivi. Da quanto si è detto in precedenza, l’episodio del 5 luglio a Ombriano potrebbe benissimo inscriversi in un contesto del genere. Non sappiamo se altre volte Guaiarini abbia abbinato, alle azioni di impossessamento violento delle armi del nemico, delle operazioni simili a quelle di Ombriano e, con esito molto diverso e per lui tragico, di Marzano. Era comunque difficile riuscire a impossessarsi di armamenti pesanti. In genere si trattava di fucili, pistole, raramente di mitra leggeri. Anche gli esplosivi erano molto utili e si cercava di sottrarli al nemico. Oppure ne venivano fabbricati di rudimentali. Tritolo, dinamite e altri detonanti erano di comune uso partigiano. Negli scontri diretti si faceva spesso uso di granate a mano, a tempo o con innesco a miccia, prese agli avversari.

Le armi tolte al nemico comprendevano spesso le derivazioni dal vecchio fucile Carcano 91, nel frattempo divenuto (accorciato) il modello 91/24, cioè il diffuso moschetto fascista, poi aggiornato ai modelli 91/28 e 91/38, a volte munito della tipica baionetta. Anche la pistola Beretta M 34, una calibro 9 corto, era spesso preda di guerra da parte partigiana. Aveva una fama notevole e meritata per qualità meccanica, sicurezza di funzionamento e resistenza alle condizioni ambientali. Funzionava sempre e dovunque, con un minimo di manutenzione. Molto ambito era il Beretta MAB 38, con munizioni 9x19 Parabellum, un mitra impiegato massicciamente dai reparti d’assalto della GNR, dalle Brigate Nere e dalla Legione “Ettore Muti”. Non era però facile impossessarsene in quantità significative. Molto celebre e apprezzato era anche il mitra inglese Sten, ma era ancora più difficile da trovare del nostro MAB 38, anche se a volte alcune formazioni partigiane ne ricevevano piccoli lotti dai lanci paracadutati che effettuava l’aviazione britannica in certe zone. Un’arma veramente ottima per la lotta partigiana sarebbe stato l’AK-47, il celebre Kalashnikov, il fucile d’assalto mitragliatore di maggior successo tra i guerriglieri di tutto il mondo. Però sarebbe entrato in uso solo qualche anno dopo, alla fine degli anni Quaranta.

In seguito alla sparatoria al quarto piano di Palazzo Carcassola, Guaiarini rimane gravemente ferito. Ancora vivo, viene buttato da una finestra sulla strada sottostante. Nel frattempo, anche se Abbondio si è dato alla fuga, un certo numero di appartenenti alla formazione partigiana di Guaiarini accorre e ingaggia uno scontro a fuoco con i militi fascisti. I suoi compagni tentano di recuperare il corpo del loro Comandante. Ma la lotta è impari, le forze fasciste sono soverchianti e il tentativo non riesce. Alla fine i combattenti partigiani sono costretti a ripiegare. Anche dopo la caduta sul selciato, Guaiarini è ancora vivo. “Cadde sui fili della linea elettrica che frenarono la caduta e quando raggiunse il suolo era ancora vivo. Nel frattempo erano giunti da Milano i militi della famigerata brigata ‘Muti’ e uno di loro, molto giovane, lo finì con una pugnalata al petto. Nei giorni successivi alla sua morte, i parenti subirono anche l’oltraggio dei fascisti, che compirono incursioni notturne nella casa della frazione Sabbioni, alla ricerca di armi che ovviamente non c’erano. Con Carlo si spense anche il suo sogno di sposare Francesca, che morì venti giorni dopo di lui per una forte febbre dovuta alla malaria contratta in risaia” (ANPI Crema, in Dritti nella tempesta, 2015).

L’uccisione del Comandante Barba è solo l’inizio della pesante azione repressiva condotta contro le formazioni partigiane che hanno le loro basi nei boschi dell’Adda. L’ampia operazione di rastrellamento è svolta in maniera molto accurata e violenta. Alle 4,30 del mattino del 24 luglio le forze impiegate iniziano a circondare tutta la zona inferiore di questo quadrante, dal ponte di Bisnate fino a Galgagnano, con rinforzi sull’altra riva del fiume al di sotto di Spino. Poi i rastrellamenti vengono estesi anche alla parte superiore delle due fasce fluviali, fino alla linea tra Comazzo e la zona Nicedo sull’altra sponda. L’operazione è condotta dai militi della GNR di Lodi, al comando del maggiore Pietro Agosteo, da un reparto di soldati del Distretto militare di Lodi e probabilmente da un certo numero di brigatisti neri appartenenti al battaglione della Brigata Nera distaccato a Lodi. A supporto di queste forze già cospicue, interviene da Milano una formazione d’assalto che quasi tutte le fonti identificano con una parte della Legione “Ettore Muti”. Sono appunto alcuni componenti della “Ettore Muti” a essere coinvolti nell’uccisione di Guaiarini. Anche il battaglione “Crippa” della 1ª Legione “Mussolini” di Milano, al comando del tenente Alvaro Onesti, partecipa ai rastrellamenti. Si veda, tra le varie fonti disponibili sull’argomento, l’Atlante delle stragi naziste e fasciste, per le parti riferite ai fatti di Galgagnano, Villa Pompeiana ed Erbatico, che comprendono anche notizie attinenti ai processi, alle condanne e alle varie vicende giudiziarie che, dopo la fine della guerra, hanno riguardato i responsabili di quei rastrellamenti e delle relative fucilazioni.

La spietata caccia all’uomo si conclude il 26 luglio. Non è questa la sede per entrare in dettaglio su quegli avvenimenti, sui comportamenti delle forze fasciste e sui profili personali dei singoli uccisi, quasi tutti per fucilazione. Basti qui dare breve sintesi dei luoghi e dei nomi riferiti a tali uccisioni, avvenute quel mercoledì 26. Alla Cascina Cagnola di Galgagnano vengono fucilati Artemio Massari, Giuseppe Massari, Celestino Sfondrini e Michele Vergani. Ugo Oliviero (o Olivero) e Cesare Rigamondi (che aveva disertato a Ombriano il 5 luglio) sono catturati presso la Cascina Montebello e fucilati a Villa Pompeiana. Italo Santini è fucilato a Villa Pompeiana, dopo essere stato catturato in una zona attigua sulla riva dell’Adda. Anche Amalio Favini viene catturato in riva al fiume e poi ucciso poco distante, in un campo di granoturco. Calogero Scaravilli è catturato alla Cascina Erbatico, dall’altra parte dell’Adda, e poi fucilato a Villa Pompeiana, sulla strada per Zelo. Martino Abbondio (che era andato con Guaiarini all’appuntamento di Marzano), viene colpito a morte mentre tenta di sfuggire al rastrellamento attraversando a nuoto l’Adda, dalla riva di Villa Pompeiana a quella opposta. Il suo corpo viene ritrovato, pochi giorni dopo, alcuni chilometri più a valle nei pressi di Lodi. Anche il partigiano Renato Goglio viene indicato da ANPI Lodi in alcuni testi come una vittima di queste fucilazioni, però in diverse fonti e su varie lapidi il suo nominativo non si rileva insieme a quello degli altri dieci qui menzionati.

La storiografia su questi avvenimenti, soprattutto per la parte sviluppata in ambito locale lodigiano, è molto ampia, valida e di sicuro interesse. Molti degli uccisi appartenevano come partigiani effettivi alla 175ª Brigata. Tra di loro, Rigamondi, Santini, Favini e Abbondio facevano specificamente parte della formazione comandata da Guaiarini. L’operazione di rastrellamento dei giorni 24, 25 e 26 luglio 1944 porta un colpo molto duro alla Resistenza lodigiana, soprattutto su questo scacchiere territoriale dell’Alto Lodigiano. Oltre agli uccisi, sono numerosi i fermati e anche gli imprigionati. Le unità partigiane che facevano base nelle fasce fluviali boscate dell’Adda perdono gran parte dei loro appoggi e punti di riferimento. Alcuni gruppi combattenti riescono però a mantenere per qualche tempo un minimo di presenza in queste zone. Oreste Garati, il “Falco Rosso” della 174ª Brigata, aveva acquartierato su riva sinistra, dopo la fine dei rastrellamenti, in un bosco sul fiume che c’era nei pressi della Cascina Gelsomina, in zona Boffalora, una banda di alcuni giovani partigiani. Era poi riuscito a equipaggiare questi militanti con armi e mezzi di sussistenza. Il 21 agosto una trentina di militi della GNR lodigiana, in base a una soffiata, compie un avvicinamento mimetizzato in questa zone e, dopo uno scontro a fuoco, cattura alcuni dei partigiani presenti. Uno di loro, Luigi Cremonesi, si butta nel fiume e riesce a salvarsi raggiungendo l’altra riva. Dopo i pesanti interrogatori in caserma a Lodi, vengono catturati altri militanti. Tutti vengono pestati a sangue e torturati. Il giorno successivo, 22 agosto, cinque di loro vengono fucilati al poligono di tiro di Lodi. Oltre a Oreste Garati, sono uccisi Ludovico Guarnieri, Ettore Maddè, Franco Moretti e Giancarlo Sabbioni. Altri piccoli gruppi partigiani continuano a nascondersi nei boschi dell’Adda. Però ormai le forze fasciste lodigiane di antiguerriglia hanno preso il controllo di quasi tutto il territorio tra Lodi e Rivolta, vigilandolo e presidiandolo su entrambe le rive. Dovrà passare l’inverno, durissimo per le formazioni partigiane, perché riprendano in parte le azioni di guerriglia sul fiume.

Per le lapidi che riportano i nomi di questi uccisi, presso le quali si svolgono periodiche commemorazioni da parte delle autorità locali, si veda anche, tra le altre, la più volte citata pubblicazione Pietre della memoria di ANPI Cremona, soprattutto per i caduti riferibili al territorio cremasco. Va però detto che in tale testo Rigamondi viene considerato ucciso non il 26 ma il 27 luglio, mentre per Abbondio la data di morte è indicata addirittura nel 31 luglio. Non si esclude che forse si tratti della data in cui il corpo di Abbondio è stato ripescato presso Lodi, visto che come luogo del decesso si indica questo Comune, invece del Comune di Zelo Buon Persico, nel cui territorio amministrativo si trova la località di Villa Pompeiana. Oltre a Guaiarini, sia Rigamondi (nome di battaglia “Gemelli”) che Abbondio, in quanto appartenenti al nostro territorio, sono ricordati, con gli altri partigiani cremaschi caduti, nella lapide commemorativa posta sotto i portici di piazza Duomo. L’incisione riporta: “Caddero combattendo per la libertà”, quindi i nomi di sedici partigiani e “Nell’anniversario della Liberazione / A.N.P.I C.L.N. e i Cremaschi / 25-4-1946”. La lapide contiene alcuni errori riguardo ai nominativi elencati. Ad esempio, Cesare Rigamondi è indicato come Rigamonti. Vari testi sulla Resistenza cremasca contengono questo errore. Raffaele Lucini Paioni è indicato solo come Lucini. Ernesto Monfredini è indicato come Manfredini. Tomaso Moroni è indicato come Tommaso Morrone.

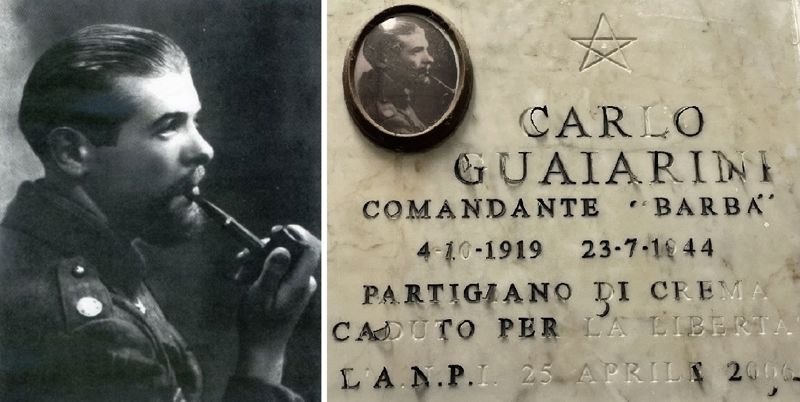

I resti mortali di Carlo Guaiarini sono tumulati nella Cappella dei Caduti del cimitero maggiore di Crema. L’urna con le sue spoglie è posta, entrando nel locale, sulla parete di sinistra. L’ANPI Crema ha curato questa tumulazione nell’aprile 2006. In realtà, questa Cappella è dedicata ai “Caduti per la Patria / Guerra Mondiale 1915-1918”. I resti tumulati appartengono quasi esclusivamente a soldati cremaschi caduti nel corso della Grande Guerra, con anche i resti di alcuni prigionieri nemici del tempo. Su quasi 250 tumulati, solo una decina di loro è riferita alla seconda Guerra Mondiale. Spicca quindi in modo notevole la piccola lapide di Carlo Guaiarini (la cassetta retrostante contiene, anche nel suo caso, le spoglie già ridotte dopo una prima esumazione), che è l’unico partigiano qui tumulato. Tra le poche lapidi del secondo periodo bellico, c’è quella del sottotenente della GNR Gaddo Folcini, ucciso dai partigiani pochi giorni prima della Liberazione. Sulla lapide di Carlo Guaiarini appare la seguente iscrizione: “Carlo Guaiarini / Comandante “Barba” / 4-10-1919 – 23-7-1944 / Partigiano di Crema / Caduto per la libertà / L’A.N.P.I – 25 aprile 2006”. Viene dunque, anche in questa sede, confermata da ANPI Crema la versione della data di nascita del 4 ottobre 1919 e della data di morte del 23 luglio 1944. Nell’anagrafica del cimitero, curata dagli uffici amministrativi municipali, queste date di nascita e morte sono confermate ufficialmente, come rilevabile anche dal pubblico, attraverso l’apposito strumento di consultazione esterno. Alcune lettere si sono staccate dalla superficie della lapide e rimane solo l’incisione sottostante sul marmo. In alto, in mezzo alla lapide, c’è il simbolo della stella delle Brigate Garibaldi. Sempre in alto, sulla sinistra per chi guarda, c’è la fotografia di Carlo Guaiarini, la stessa che è stata apposta sulla lapide di Marzano.

Per parecchio tempo la Sezione cittadina di ANPI Crema è stata intitolata a Carlo Guaiarini. Di recente è stata intitolata a Francesco Ronchi e a sua moglie Enrica Gandolfi. Il Comune di Romanengo ha intestato una delle sue vie principali a Carlo Guaiarini. Il Comune di Crema gli ha intestato una via nel quartiere Sabbioni.

Per informazioni sulla Resistenza partigiana a Crema, si vedano anche gli articoli pubblicati nella sezione Storia di questo giornale il 6 febbraio, il 28 febbraio e il 20 marzo del 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

commenti