Un custode della poesia dialettale cremasca: la voce suggestiva di Gianni Baroni

L’uomo Gianni Baroni – an cremasch genuì – si ispira a canoni di vita che hanno come base l’essenzialità e la sobrietà. Non ha nulla da nascondere se non il proprio pudore, la sua connaturata riservatezza, la sua parsimonia nei gesti e nelle parole. La sua poesia fa vivere le situazioni semplici della vita di ogni giorno e le rinnova seguendo un particolare modo di sentire che trova posto nella storia di ognuno, ne guida i passi e ne stabilisce le linee enigmatiche del destino.

Dalla prefazione a Gȏsse di Gianni Baroni.

Mariadele Piantelli

Diverse sono le motivazioni che spingono un poeta a utilizzare il dialetto per le proprie composizioni. Se dobbiamo rispondere all’interrogativo se il vernacolo può esprimere un contenuto poetico, ci sentiamo di esporre il nostro parere in proposito: il dialetto non è altro che uno strumento e il suo uso altro non è che una tecnica la cui scelta risponde sostanzialmente alla qualità dell'ispirazione. È opportuno però conoscere quali siano le peculiarità del dialetto: il suo limite e le sue possibilità. Un limite è dato dal fatto che nel territorio cremasco gli abitanti di ogni paese, chiusi per secoli all’interno dei propri confini, hanno elaborato un linguaggio diversificandolo nel tempo.

Non possiamo certo dire che esiste un solo dialetto cremasco, tranne per alcune regole che gli derivano dalla grammatica italiana: se chi scrive in vernacolo deve farsi intendere anche da chi abita all’esterno dei confini del proprio Comune, deve esplicitare alcune regole che ha inteso seguire: per questo sono stati inseriti nel libro di Baroni, prima delle composizioni poetiche, alcuni Cenni sul dialetto cremasco di Gianni Baroni. Il paragrafo così si conclude:

Un poeta è considerato tale quando con la sua poesia riesce a comunicare con quelli che l’ascoltano o che lo leggono e la considerazione e la fama sono proporzionali al numero di quelli che conoscono la lingua in cui si esprime.

Da noi uno che compone rime viene chiamato poeta, anche se in realtà è soltanto un rimaiolo. Se componesse sublimi poesie in versi sciolti correrebbe il rischio di essere considerato: “ü che straparla”.

Nei precedenti articoli pubblicati su Cremona Sera, già sono stati inseriti diversi tipi di scrittura dialettale e quindi di pronuncia dei testi poetici. Con Baroni ci allontaniamo dai confini della città e le caratteristiche del parlato si diversificano ulteriormente, ma sottolineiamo qui anche la possibilità che il dialetto offre alla poesia: pur rilevandone gli aspetti puramente folkloristici e/o il compiacimento rustico di alcuni autori, permette di veicolare passioni, sentimenti e emozioni venati di ironia e di nostalgia, di rabbia e di amarezze.

Gianni Baroni ne dà la conferma nell’unico volume pubblicato postumo, contenente 31 poesie dialettali, precedute da quelle in lingua (7 componimenti).

La sua scrittura nasce da una profonda solitudine e da un legame connaturato con il paesaggio e con le storie della campagna cremasca. Le sue opere, sebbene poco conosciute dal grande pubblico, sono intrise di malinconia e di ricordi: raccontano un mondo rurale ormai scomparso, popolato da figure leggendarie e atmosfere sospese nel tempo.

BIOGRAFIA

Gianni Baroni (1926 - 1985) nasce a Montodine, si laurea in ingegneria meccanica nel 1953 al Politecnico di Milano. Ottiene diversi riconoscimenti:

1960 – medaglia di bronzo per vari suoi brevetti

1962 – medaglia d’oro dall’International Voor Uitvinders di Amsterdam

1969 – 2 medaglie vermeil al 17° Salon International des Inventeurs di Bruxelles

1980 – medaglia di bronzo al Salon International des Inventeurs di Ginevra

Scrive un romanzo fantascientifico, in cui una sua teoria sulla materia–antimateria, comincerà ad avere riscontri scientifici 15 anni dopo.

Baroni è un personaggio poliedrico: ingegnere di formazione, scultore e pittore, firma la maggior parte delle sue opere con lo pseudonimo A temp persh, dove l’aggiunta dell’h finale è un artificio per personalizzare la sua firma; coltiva una vena artistica e letteraria che lo ha reso noto come scrittore e poeta, soprattutto nella sua terra natale.

Descritto come un uomo eccentrico, sceglie di ritirarsi dalla vita pubblica intorno ai sessant’anni, ma Baroni non è un solitario. Chi lo ha conosciuto racconta:

Sotto una scorza dura, prerogativa del carattere cremasco, nascondeva una profonda sensibilità per gli affetti familiari, per l’amicizia, per tutti coloro che si presentavano con cause che sembravano perse in partenza, per il suo ambiente e per le tradizioni di una cultura mai valorizzata.

Bibliografia

Lontano nel tempo… Lontano nello spazio, 1971.

Le storie, edizioni CAMPUS, nella Collana di studi e miti popolari, ed. Leva artigrafiche,1986.

(postumo)

Nella prefazione di questo volume, il curatore annota:

Gianni Baroni guarda i suoi personaggi con l’orgoglio di chi riconosce in essi le proprie radici: la sua simpatia va ai galantuomini ai generosi mentre dedica irriverenti accenti ai bigotti ai prepotenti e benpensanti, ligi solo al senso comune e alle convenzioni. Il racconto delle storie è volutamente affabulatorio e il vocabolario estremamente preciso, curato sia nella lingua che nel dialetto, soprattutto nei particolari tecnici. Lo stile a volte è conciso stringato essenziale, tanto che nel passo in cui Po-poiana è colpito a morte dai tedeschi, si possono ritrovare stilemi neorealistici quasi calviniani.

Maurilio Guercilena

Un racconto poetico contenuto in Le Storie è stato riportato in un articolo del quotidiano Il Giorno, intitolato “Così il Po-poiana un giorno perse le sue penne”. In questo testo, Baroni rievoca con tono lirico e malinconico la figura di un vecchio pastore bergamasco balbuziente, soprannominato Po-poiana, che affrontava le poiane con una spingarda artigianale.

Il racconto si chiude con una scena commovente accaduta nella Seconda Guerra Mondiale, in cui il protagonista, colpito dai soldati tedeschi, cade a terra sorridendo: “Que-questa volta so - sono le mie penne”, disse.

Le Gôsse, edizioni Campus, tipografia La grafica, Lodi, 1988. (Postumo)

Nelle poesie si possono riconoscere le situazioni che l’autore ha vissuto e le fa rivivere come succede nella vita di ogni giorno. Usando la lingua dialettale, Baroni ne conserva l’incisività e l’efficacia restando fedele alla struttura sintattica del cremasco, lontano dall’influsso della lingua nazionale; forse anche per quel filo diretto che lo legava alla comunità degli anziani montodinesi, alla loro spontaneità e freschezza, al modo di esprimersi che gli era congeniale e gli consente di essere tagliente, senza salire in cattedra, lasciando che il tutto si sdrammatizzi nel suo innato senso dell’umorismo.

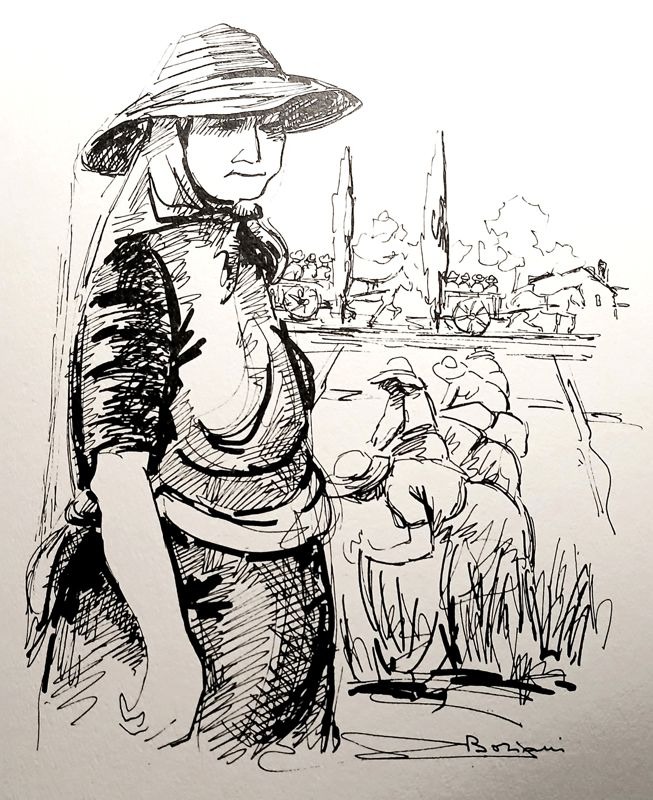

Il testo contiene bozzetti di disegni in b/n di cinque amici, noti pittori cremaschi del tempo: Federico Boriani, Rosario Folcini, Carlo Fayer, Giuseppina Guercilena e Tommaso Tommaseo. Le immagini sono afferenti spesso al testo poetico.

POESIE

Alcune poesie del volume Gȏsse esplorano il binomio uomo-fede religiosa: più il tempo passa – più ci si “allontana” dalla giovinezza, dalle illusioni – più si sente il bisogno di aggrapparsi a qualcosa di profondo e duraturo. Allontanarsi non è per forza negativo. Può essere un percorso necessario per sentire più forte il richiamo verso la spiritualità o semplicemente verso sé stessi.

La consapevolezza del tempo che passa inizia quando si percepisce che la vita è limitata e nasce la necessità di cercare un significato più alto. Nel dare una risposta alla nostra precaria condizione cresce il bisogno di credere in qualcosa che vada oltre ciò che possiamo toccare o controllare.

Quant al munt j'á ôl pö...

Gh'éra n'ôm che 'l camináa a pé

sö na strada coi sass e an salida

e la fede che 'l ghia an dai prim dé

an pô a la ôlta, an dal viacc, i l'ja perdída.

Vést che sénsa fede, sa 'ndáa inanc istès,

al pensáa: «L'è la mé forsa che ma fá 'ndá sö!

A Chèl che gh'è da lá ga crèt i pèss!

An cél gh'è stèle e sul, nigôtt da pö!».

Riàt an sö la séma, 'n söl dubàs,

al varda sô 'n dal fôsch da l'ôtra bànda.

«Cuma farô a 'ndá sô? – al sa dumànda–

sénsa la pura da ris'cià a ogni pass?»

Col fôsch dinanc e 'l sul an dà la schéna

l'éra lé 'ndecís an söl da fass

quant ga par da sént. da dré, d'j pàss

ligér ligér che sa sentía apéna.

E 'l sént, sôta us, chèste parole:

«Ta credíet, per la strada, da im perdít!

Ma mé t'ô mia lasàt e t'ô seguít

per vütàt quant ta é le gambe môle.

Mé sô che quant cumíncia la discesa

l'ôm al ga bisögn da sicüràs

nel mé sô lé arént e 'l pôl pugiàs.

Sa dèm la ma, 'ndèm a pregá 'n césa…”.

Quando il mondo non li vuole più… – C’era un uomo che camminava a piedi/ su una strada sassosa e in salita/ e la fede che aveva nei primi giorni/ un po’ alla volta durante il viaggio, l’ha persa. // Visto che senza fede andava avanti ugualmente, / pensava: “È la mia forza che mi fa andare verso l’alto! / A Colui che c’è nell’aldilà ci credono gli sciocchi! / In cielo ci sono le stelle e il sole, nient’altro”! // Arrivato in cima verso il pomeriggio, / guarda nel buio che c’è dall’altra parte. / “Come farò ad andare giù? –si domanda– / con il timore di rischiare a ogni passo”? // Col buio davanti e il sole sulla schiena/ è indeciso su cosa fare/ quando gli sembra di sentire, dietro di lui dei passi/ leggeri leggeri che si udivano appena, // Sente, sottovoce, queste parole: / “Tu credevi per la strada d’avermi perso! / Ma io non t’ho mai lasciato e ti ho seguito/ per aiutarti quando le gambe ti sarebbero divenute molli. // Io so che quando incomincia la discesa/ l’uomo ha bisogno di assicurarsi/ che io gli sia accanto e che può appoggiarsi a me. / Ci diamo la mano e andiamo a pregare in chiesa…”.

Nella poesia di Baroni, i miracoli non sono solo eventi straordinari, ma anche i fatti semplici e quotidiani che spesso ignoriamo. Il poeta non considera l’evento miracoloso come qualcosa di magico o di spettacolare, ma come una presenza silenziosa che accompagna la vita di ogni giorno. Tuttavia, “ci crediamo perché abbiamo bisogno di crederci”: questo mette in luce una fede dettata più dal timore dell’ignoto che da una reale consapevolezza.

È proprio questa paura –del “dopo”, dell’invisibile– che impedisce di cogliere la bellezza del presente. Sono questi i veri miracoli, ma spesso passano inosservati perché siamo troppo impegnati a cercare segni straordinari nel cielo, quando invece sono sotto i nostri occhi, nella semplicità del mondo che vive.

La poesia invita a rallentare, a spostare lo sguardo, a trovare senso nei dettagli. Così, il miracolo più grande potrebbe essere proprio la capacità di vederli.

I miràcui

Ogni tant, da qualche part dal munt,

sa sént a usá: "Al miracôl!"

Ga crèdem töcc perchè 'n funt 'n funt

gh'èm bisögn che Chèl dal Tabernacôl

al sa fase sént, al sügöte mia a tàs

perchè apô i sanc j pôl ciamàs Tumàs.

Ga crèdem perchè gh'èm bisögn da crètt

per rinfursá la fede da nôtre puarètt,

na fede con i döbe, coi "sé", i "forse" e i "ma"

che l'è püsé na pura da Chèl che gh'è da lá.

J'occ seràc per la pura, rièsem mia a ètt

l'èrba che böta, i piciní che nàs,

ai sul che töcc i dé 'l tramunta

e 'l dé adré 'l rinàs.

Sénsa cüntá 'l spetacôl da le stèle

e töte quante j'ôtre rôbe bèle!

Se vü, ultra a vardá, l'è bu apô da ètt

apô sénsa i miràcui al pôl benésem crètt.

I miracoli – Ogni tanto da qualche parte del mondo, / si sente gridare: “Al miracolo! “. / Ci crediamo tutti perché in fondo in fondo/ abbiamo bisogno che Quello del Tabernacolo/ si faccia sentire non continui a tacere/ perché anche i santi possono chiamarsi Tommaso. // Ci crediamo perché abbiamo bisogno di credere/ per rafforzare la fede di noi poveri (uomini), / una fede con i dubbi, coi se, i forse e i ma/ che è più una paura di quello che c’è nell’aldilà. // Gli occhi chiusi per la paura, non riusciamo a vedere/ l’erba che spunta, i piccoli che nascono, / il sole che tutti i giorni tramonta/ e il giorno dopo rinasce. // Senza contare lo spettacolo delle stelle e tutte quante le altre cose belle! / Se uno oltre che a guardare sa anche vedere/ anche senza i miracoli può benissimo credere.

All’ingresso nord di Montodine ci sono due oratòri: il primo dei due che si incontra arrivando da Crema, è quello di San Zeno, protettore dei pescatori d'acqua dolce; l’altro è quello di San Rocco. C’è un detto nei paesi del cremasco, che suggerisce all’ammalato che non trova la cura che lo faccia guarire, di rivolgersi a San Zeno, perché ce prega San Ze an tri de al va o ’n tri de ’l ve. (Se preghi San Zeno entro tre giorni finisce la tua esistenza o in tre giorni guarisci).

San Ze

Quant al malàt al vegnia mia a sta be

e sa capia mia che mal föss,

söl punto da ultagà i pe a l’öss,

gh’era ‘na cüra sula: andà a San Zé.

L’era n’üsansa ècia m’è ‘l paìs:

le tre candele ‘mpése per tri dé

e le parole ’n tri dé ‘l va o ‘l ve”

da mèt al baticȏr a cé j’á dis.

E ‘l Sant, sensa po’ mèt an grant impégn

al pudia rispetà le cundisiù.

Bèla fadiga! I casi j’éra du:

al pudia fai crepà o fai rinvégn.

E l’era mèret sȏ se vü ‘l guarìa

Se vü ‘l crepàa l’éra cumpasiù

da Chèl da sura per intercesiù

dal Sant che forse al ga intráa mia.

Senȏ cuma la mètem con i Mȏrt?

I pudia rinfaciaga ‘l poch impègn

‘n dal pregà il Signor da fai rinvègn

E me ma sente mia da daga tȏrt.

San Zeno – Quando il malato non guariva/ e non si capiva che male avesse, / e non sembrava ci fosse più niente da sperare, / c’era una cura sola: andare a San Zeno. // Era un’usanza vecchia quanto il paese: le tre candele accese per tre giorni/ e le parole: in tre giorni se ne va o guarisce/ da mettere le palpitazioni a chi le dice. // E il Santo, senza poi metterci un grande impegno/ poteva rispettare le condizioni. / Bella fatica! Le ipotesi erano due: / poteva farlo morire o risanarlo. // Ed era merito suo se il malato guariva. / Se uno moriva era la compassione di Dio per l’intercessione del Santo/ che forse non c’entrava per niente. // altrimenti come giustificarsi con i Morti? / Avrebbero potuto rinfacciare (al santo) il poco impegno/ nel pregare Dio di risanarli/ e io non me la sento proprio di dare loro torto.

Nel territorio di Montodine scorrono due fiumi il Serio e l’Adda. Nella zona a sud, il primo si immette nel secondo. Il fiume che taglia in due il centro del paese è il Serio: il ponte che lo oltrepassa tiene in comunicazione le due zone del paese. È sulle acque di questo importante corso d’acqua che la prima domenica di ottobre, la statua della Madonna viene posta su un’apposita imbarcazione e fatta transitare su un tratto del fiume accompagnata dalla banda, tra lumini colorati, figure lucenti, canoe illuminate e magnifici fuochi d’artificio. Per gli abitanti il fiume è il loro nume protettore.

I môrt dal Sère

A Muntôden, a cént méter dal punt,

gh'éra na lapide sö 'n pedestàll rutùnt

'n du 'ndáa le dône a recitá 'l rusàre

perchè lé sôta gh'éra amô l'usàre

con dentre j'oss da töcc i Môrt dal Sère

i pôre fiôi cupàc an da le guère

cumbatíde da sá e da lá dal punt

cuma sempre sücét an töt al munt

an du l'è asé 'n puntesèl traèrs an foss

per tacà lite e per saltàs adôss.

…

L'üsansa da 'ndá lé a dí 'l rusàre

la garès vít nigôtt da straurdinàre

se sôta j ghèss sutràt sént dal país;

e 'nvéce j ghía metít töcc i nemís

che al punt dal Sère i ghía truàt la mort

sénsa saí se j ghèss resú o tort.

E tra le dône che le 'ndáa a dí 'l tèrs*

chèle con l'ôm o con an fiôl dispèrs

cupàt da 'n culp da s'ciop o da na bumba

ga paría da pregá 'n sö la sô tumba.

E sént "Ave Maria grasia pléna”

vegn sö dal fosch cum'è na cantiléna

més'ciàda col cantá da rane e grí

l'éra na rôba da fá egn segrí.

Ancô gh'è pö nigôtt an sö la ria.

I giôen chi laur ché j'á cugnôss mia.

Ma quant i prét j dís al 'miserere'

alla val apô per i nost Môrt dal Sère.

* ll terzo Rosario è riferito ai Misteri della Gloria e segue questi passaggi: inizia con il Segno della Croce, si recita il Credo, un Padre Nostro, tre Ave Maria, un Gloria, e poi si pregano i cinque misteri gloriosi: La risurrezione di Gesù; L'ascensione di Gesù al Cielo; La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo; L'assunzione di Maria Vergine al Cielo; L'incoronazione di Maria Vergine) uno per decina, concludendo con un'altra Ave Maria, un Gloria, e la preghiera a Maria Regina della Pace.

I morti del Serio – A Montodine a cento metri dal ponte, / c’era una lapide su un piedistallo rotondo/ dove andavano le donne a recitare il rosario/ perché lì sotto c’era ancora l’ossario/ con dentro le ossa di tutti i Morti del Serio/ poveri ragazzi uccisi nelle guerre/ combattute al di qua e al di là del ponte, / come sempre succede in tutto il mondo/ dove è sufficiente un ponticello per attraversare un fosso/ per litigare e per saltarsi addosso. // L’usanza di andare lì a dire il rosario/ non avrebbe niente di straordinario/ se sotto ci fossero sotterrate persone del paese; / invece avevano messo tutti i nemici/ che al ponte del Serio avevano trovato la morte/ senza sapere se avessero ragione o torto. // E tra le donne che andavano a dire il terzo, / quelle con il marito o con un figlio disperso/ ucciso da un colpo di fucile o da una bomba/ sembrava di pregare sulla loro tomba. / E sentire:” Ave Maria Grazia piena” / salire dal buio come una cantilena/ mescolata col canto delle rane e dei grilli/ era una cosa che faceva effetto. // Oggi c’è poco o niente sulla riva, / i giovani non conoscono questi avvenimenti. / Ma quando i preti recitano il ’miserere’ vale anche per i nostri Morti del Serio.

Il poeta critica la mancanza di misericordia degli abitanti del suo paese, che di fronte alla richiesta di donare per quelle popolazioni che soffrono per la mancanza di cibo, non sono capaci di offrire un aiuto a chi ha bisogno e continuano inoltre a gozzovigliare.

Al salvadanér söl secràt

Sȏ stac an söl secràt püsé da ‘n mis

a spetà che ȏm e dȏne dal paìs

i ghèss da dimustrà la sȏ buntà

per mandá a chèi famát an pȏ da pà,

an pȏ da pà per pudì fa al pamȏi

antant che nȏtre sa sgi’unfém cum’è rȏi.

Ma con chèl che ga dacc i paisá

i famát i va innanc a disünà!

Ma tȏca cunstatá con i nost occ

che a Muntȏden gh’è amȏ an pô tanti piȏcc.

Il salvadanaio sul sagrato – Sono stato sul sagrato più di un mese ad aspettare/ che uomini e donne del paese avessero a dimostrare/ la loro bontà/ per mandare a quegli affamati un po’ di pane, / un po’ di pane per poter cucinare una zuppa, / intanto che noi ci rimpinziamo come maiali. // Ma con quello che hanno dato gli abitanti del paese/ gli affamati andranno avanti a digiunare. // Mi tocca constatare con i nostri occhi/ che a Montodine ci sono ancora tanti avari.

A proposito del dialetto di Montodine, Baroni nella poesia successiva sottolinea le differenze tra il dialetto cittadino e quello del suo paese. Certo nelle sue parole si ritrova un po’ di campanilismo, ma del resto ogni paese è fiero del suo dialetto e lo giudica migliore degli altri.

Un tempo non c’era il problema di perdere questo patrimonio culturale, ma quello di difenderlo da ogni possibile contaminazione. Oggi che il dialetto non viene quasi più parlato, si dovrebbe trovare almeno il modo di testimoniarne il valore culturale che ha avuto per tanti secoli.

Dialét giöst e… bastardàt

Gȏ lesit le puesie da ü da Crèma

scriìde ‘n dal dialèt dà la cità

e ma par che ‘l ga mesc–ciàt ansèma

‘l’italiano e ‘l dialèt d’i paizà.

Al nòst dialèt a Crèma i sa la insȏgna!

J ga circàt da rendel püsé fì

Forse perchè per lur l’è na ergôgna

amèt la parentela con Giupì.

…

E adès se ghi amò ‘n pȏ da pasiènsa

circarȏ da faf vèt la diferenza.

Nualtre ‘ndem a casa… e nȏtre ‘ndèm a ca.

Se lur i dis “vȏ ea” … da nȏtre i dis “o j’à”.

Dialetto vero e… imbastardito – Ho letto le poesie di uno di Crema/ scritte nel dialetto della città/ e mi sembra che abbia messo insieme/ l’italiano e il dialetto dei contadini. // Il nostro dialetto a Crema se lo sognano! / Hanno cercato di renderlo più elegante/ forse perché per loro è una vergogna/ ammettere la parentela con Gioppino. // E ora se avete ancora un po’ di pazienza/ cercherò di farvi vedere la differenza. / “Nualtre ‘ndem a casa” (dicono loro)… da noi dicono “nȏtre ‘ndèm a ca”. / Loro dicono: “vȏ ea” … noi diciamo “o j’à”.

La poesia: L’orto delle zucche bianche, ci guida in un luogo di silenzio e introspezione, ai margini del mondo quotidiano. Il campo isolato, descritto come recintato e poco visitato, è un cimitero, dove la presenza della neve e della totale mancanza di suoni, trasforma lo spazio in un simbolo di uguaglianza e mistero. Il poeta sottolinea il contrasto tra il senso di inquietudine e la bellezza inattesa. Anche chi non crede in nulla avverte un brivido, come se il luogo parlasse una lingua spirituale e universale. Non è solo la descrizione di un luogo, ma una riflessione sull’essere umano di fronte al mistero della morte e alla bellezza della natura che livella ogni distinzione. La nebbia che odora di incenso aggiunge una nota mistica, suggerendo una presenza invisibile, forse sacra.

L'ôrt da le söche bianche

Gh'è 'n teré, fôra ma, 'nvèrs al Nôrt

recintàt con an mür cum'è n'ôrt,

e dinanc, töt da fèr, an cancèll

e 'n viàl con sése da martèll.

L'è 'n pôst che da solét mai nisü

al ga 'l vése da 'ndaga da per lü.

Apô j'ôm sénsa fede nè diusiù

j sént an dà la schéna i sgrisulú.

E quant ta égnet fôra, 'n söl cancèll,

al munt, per quanto bröt, al ta par bèll.

Mé, ga sô 'ndai d'invèrne 'n piéna nocc

e go ést cal pôst lé con d'j ôtre occ.

La néf cum'è 'n ninsôl la querciáa töcc

i sciur, i puarècc, i bèi e i bröcc.

Ma gh'è na rôba che la m'á culpít

perchè l'è 'n fato che gô mia capít,

prôpe per chèsto, crède, al m'á fai séns:

là nebia la sentía da udur d'incéns.

L’orto delle zucche bianche – C’è un campo, fuori mano, verso il nord/ recintato con un muro come un orto, / e davanti tutto di ferro, un cancello/ e un viale con tante siepi di ligustro. // È un posto dove di solito non c’è nessuno/ che ci tenga ad andarci da solo. / Anche l’uomo senza fede né devozione/ si sente nella schiena un formicolio. // E quando vieni fuori, sul cancello, / il mondo per quanto sia brutto, ti sembra bello. / Io ci sono andato d’inverno in piena notte/ e ho visto quel posto lì con degli occhi diversi. // La neve come un lenzuolo copriva tutti/ i ricchi, i poveri, i belli e i brutti. // Ma c’è una cosa che mi ha colpito/ perché è un fatto che non ho capito, // proprio per questo, credo, mi ha fatto impressione: / la nebbia aveva un odore di incenso.

Un personaggio del paese, raccontato con autenticità, ha sempre qualcosa da insegnare perché incarna una saggezza radicata nella tradizione. L’autore mette in risalto la capacità di vivere il suo tempo scandito dai ritmi della natura, dalle stagioni e dalla saggezza tramandata oralmente. Attraverso una descrizione vivace e realistica, l'autore ci restituisce l’immagine di un uomo semplice, ma radicato nella cultura popolare. Il personaggio si distingue per la sua capacità di interpretare la realtà attraverso i proverbi che racchiudono verità universali: essi diventano strumenti di previsione del tempo, ma anche di lettura del mondo. Ricordiamo che i proverbi sono il filo che ha unito generazioni, esperienze e visioni del mondo.

L’autore trasforma il contadino in una figura simbolica, custode di un sapere che oggi rischia di perdersi.

Lo stile narrativo dà vita al protagonista, rendendolo riconoscibile e vicino: un tramite tra la terra e la parola, tra il tempo che scorre e il significato che possiamo attribuirgli.

L’umenì da l’urtàia

Olt vü e quaranta

‘l sparia ‘n tra le côle

scundìt pus a na pianta

o ‘n mès a le sigôle.

Al cunusia le erdüre

Al cunusia le èrbe

Ma specialmént

‘na fila da prüèrbe.

A parte chèi söl temp

sö l’acqua e sö la söcia

(che da chèi i na cunusia

prope ‘na möcia!)

i püsé bèi j’éra chèi sö j’ȏm

nel j’éra e j restarà sempre al’istess

dai temp da Adamo col sȏ famoso pȏm

fia a rià ai nost dé, al temp d’adès.

A proposito da Adamo…

… ga n’era ü che ‘l ma

e ‘n ment da spèss:

“ ‘N animal inteligént

al ga conquistàt al munt.

Ma gh’è ‘na bèstia fürba

che ga fa láa sö i tunt!”

L’omino dell’ortaglia – Alto un metro e quaranta/ spariva tra i rialzi del terreno/ nascosto dietro una pianta o in mezzo alle cipolle. // Conosceva le verdure/ conosceva le erbe/ ma specialmente una serie di proverbi. // A parte quelli sul tempo/ sull’acqua e sul tempo asciutto/ (che di quelli ne conosceva proprio tanti!) // i più belli erano quelli sugli uomini/ che erano e resteranno sempre gli stessi/ dai tempi di Adamo con la sua famosa mela/ fino a arrivare ai nostri giorni/ al tempo di oggi. // A proposito di Adamo…/ ce n’era uno di cui/ mi ricordo spesso:” Un animale intelligente/ ha conquistato il mondo. / Ma ce n’è un altro più furbo/ che gli fa lavare i piatti”.

La poesia successiva racconta il lavoro delle mondine: ha un ritmo sincopato e immagini vivide e rende onore al dolore silenzioso e alla dignità vissuta nel quotidiano. Il fatto che nessuno abbia mai pensato a loro, sottolinea l’invisibilità sociale di queste donne, ignorate dalla memoria collettiva nonostante abbiano sostenuto l’Italia contadina e industriale con la loro fatica. Il verso finale è un invito quasi accusatorio: ’’i garès duìt faga ’n monümént”. Non è solo un desiderio, ma una richiesta di giustizia poetica. Un monumento non di marmo, ma di memoria e di riconoscimento.

Le mundine

Ogne an sücedia che na matìna

sö la strada che ména a Castigliù,

sa sentia la cansù da Lümelìna

e ‘l frecàss da na fila da carèt

che purtàa le mundine a la stasiù

an du le ghìa da ciapà ‘l dirèt.

J’era cansù vèce m’è Nuè

’nventàde tance agn prima a mundà ‘l ris:

j’arès cantàde per quaranta dé

fin al mument da turnà ndré al paìs.

Dés ure al dé a bôt a laurà

mà e pé ’n da l’acqua

e il sul an sö le réne

e vìga amô ’l curàgio da cantà

per mandà j’à ‘l magù, dulur e péne.

… Ga mai pensàt nisü, ma a cèrta sént

… i garès duìt faga ’n monümént.

Le mondine – Ogni anno succedeva che una mattina, / sulla strada che portava a Castelleone, / si sentissero le canzoni della Lomellina/ e il rumore di una fila di carretti/ che portavano le mondine alla stazione/ dove dovevano prendere il diretto. // Erano canzoni vecchie come Noè/ inventate tanti anni prima alla monda del riso/ le avrebbero cantate per quaranta giorni/ fino al momento di tornare al paese. // Dieci ore al giorno sempre a lavorare/ mani e piedi nell’acqua e il sole sulla schiena. / e avere ancora il coraggio di cantare/ per dimenticare la tristezza, il dolore e le pene. // Non ci ha mai pensato nessuno, / ma a certa gente avrebbero dovuto fare un monumento.

La poesia di Gianni Baroni La Tuntugnada è una satira lucida e pungente sul carattere nazionale, e riesce a coniugare umorismo, amarezza e verità con straordinaria efficacia. Il refrain però ’l tuntogna’, che chiude ogni strofa, è una trovata semplice ma originale: diventa il battito regolare della poesia, un mantra disilluso e rassegnato, che fotografa una certa italianità. Ma per il poeta il popolo italiano, che tutto sopporta e che lui presenta con tono quasi canzonatorio, non è privo di affetto. E il finale è di un umorismo assoluto.

La tuntugnàda

Al popol italià l'è fin trop bu:

da frunt ai disunèst e ai ladrú

nel 'n Italia j'è urmai cum'è la rôgna

j sa ribèla mia... però i tuntôgna.

Se 'l guèrno per ampienì le casse

ga salta 'n mént da crès amô le tasse

an môdo tal che l'è na gran vergôgna

l'italiá 'l paga töt... però 'l tuntôgna!

Crès la bensína, al gasôlio e apô la lüs

al stipénde l'è pö asé a stupá i büs

sprufùndem sempre pègiô 'n dà la fôgna

l'italiá 'l sa rasègna... però 'l tuntôgna.

Al suporta le preputénse d'j cagnú

al spéra sempre 'n dà la rivolusiú

al fá nigôtt... ma da nocc j sa la 'nsôgna

e 'l dé adré 'l perduna... ma 'l tuntôgna.

Se i governanti an dé j ghèss da decít

da rubá pö e dichiaràs pentít

j'ndarès töcc a Roma a prutestá:

“Se si unèst... ma fèm a tuntugná?”

I lamenti – Il popolo italiano è fin troppo buono; / di fronte ai disonesti e ai ladroni/ che in Italia ormai sono come la rogna/ non si ribella… però brontola. // Se al governo per riempire le casse/ gli viene in mente di aumentare le tasse/ in modo tale che è una gran vergogna/ l’italiano paga tutto però… brontola. // Cresce la benzina, il gasolio e anche la luce/ lo stipendio non è più abbastanza a sostenere le spese/ sprofondiamo sempre peggio nella fogna/ l’italiano si rassegna però… brontola. // Sopporta le prepotenze degli arroganti/ spera sempre nella rivoluzione/ non fa niente… ma di notte se la sogna/ e il giorno dopo perdona… però brontola. // Se i governanti un giorno dovessero decidere/ di non rubare più e dichiararsi pentiti/ andrebbero tutti a Roma a protestare: / “Se siete onesti… come facciamo noi a brontolare?”.

La poesia sull’inverno è una miniatura lirica, un ritratto atmosferico carico di sensazioni malinconiche; descrive un paesaggio invernale tipico della pianura padana, fatto di nebbia, freddo e silenzio. C'è una sequenza di immagini fortemente sensoriali: versi che trasmettono non solo l’aspetto visivo del paesaggio, ma anche il modo in cui il poeta lo percepisce.

La poesia utilizza versi liberi e brevissimi, in prevalenza spezzati. L’andamento è rapido, frammentato, come se ogni immagine fosse uno scatto fotografico a sé. Le allitterazioni e le rime interne (“os ” / “fos ”) contribuiscono a rafforzare il tono cupo e gelido del testo.

Invèrne

Nebia ’n da j’occ

frècc an da j’oss

brina söi ramm

e giass an d’j foss.

Dopo disnàt

ría söbet la séra.

Da nocc sa ’nsôgnem

la primaéra.

Inverno – Nebbia negli occhi/ freddo nelle ossa/ brina sui rami/ e ghiaccio nei fossi. / Dopo pranzo/ arriva subito la sera. / Di notte sogniamo/ la primavera.

In Troppo santo l’autore gioca in modo brillante tra l’ironia e il paradosso. Il protagonista è talmente vicino alla santità che rischia di finire... troppo in alto, letteralmente nel sole! La scena è comica, ma porta con sé una riflessione profonda sull’eccesso di virtù, sul conformismo spirituale, o forse sul peso della perfezione. Il finale con l'intervento del santo della Sacra Rota è surreale e capovolge completamente le aspettative. È quasi un invito a restare umani, imperfetti, terreni. Il suono delle parole dà alla poesia un tono teatrale, quasi da monologo tragicomico, in perfetto equilibrio tra mistico e profano.

Trop sant!

Na nocc ma sô 'nsugnàt

da môr an santitá

e tiràt l'ültem bôf

ma sô més a gulá.

Però sie amô 'ndecís,

mía trop prátech dal vul,

e, pasàt al Paradís,

ris'ciae da 'ndá 'n dal sul.

Ma usàt adré 'n sant

(vü dà la 'Sacra Rota'):

“Tira n'ostia, 'gnurànt,

se ta ôret pèrt 'quota'!"

Troppo santo – Una notte ho sognato/ di morire in santità/ e esalato l’ultimo respiro/ mi sono messo a volare. // Però ero un po’ indeciso/ e non ero ancora esperto nel volo/ e passato dal Paradiso/ rischiavo di andare nel sole. // Mi ha rimproverato un santo/ (uno di quelli della Sacra Rota): /” Prova a dire una bestemmia, ignorante/ se vuoi perdere quota”.

Una poesia con il titolo in italiano, ma il testo è in vernacolo, per l’impossibilità di tradurlo con un termine dialettale (scelta auspicabile, al posto di una italianizzazione dubbia): è un altro testo nel quale Baroni parla di sé: di un dettaglio del suo carattere, offrendo una riflessione ironica sulle reazioni umane al cambiamento meteorologico, con uno stile semplice e diretto; con stereotipi emotivi per proporre una lettura più disincantata della realtà. Egli usa un tono sarcastico verso la visione romantica della pioggia; prosegue con una critica nei confronti del lunatico; infine sente rivolta a lui l’accusa personale di superficialità, di chi modifica il proprio umore in base al tempo. C’è un invito implicito a riflettere su quanto sia autentico il modo personale di vivere le emozioni e una risposta secca a chi giudica prima ancora di pensare.

“Il metereopatico”

Quant al témp al va a piôf

se ta séntet i rumàntech

fin a ché nigȏt da nȏf!

Se ta set an pȏ lünàtech

e ta càmbiet con le lüne

ta sarét an pȏ antipàtech!

Ma ès alégre o ès anvèrs

con al cél seré o nigȏl

“metereopatico” j ta ciàma…

… ma ta sét ‘nvéce ‘n bigȏl!!

Il metereopatico – Quando sta per piovere/ se dai retta ai romantici/ non c’è niente di nuovo! // Se sei un lunatico/ e cambi secondo le fasi lunari/ tu risulteresti poco simpatico. // Ma essere contento o essere nervoso/ col cielo sereno o con le nuvole/ ’’metereopatico” ti definiscono... /… tu sei invece poco furbo!!

Il testo seguente è un leggero riscontro poetico, una vivace constatazione di chi dando colpa alla stagione crea un quadro nostalgico di chi forse per l’avanzare dell’età, fa fatica ad abbandonare il letto all’alba. Il ritmo stagionale è raccontato con immagini quotidiane e sentimenti condivisi e crea una connessione con la terra e la realtà del vivere. La chiusa: "Che fadìga d’infèrne mèt fora i pé dal lècc", è un verso che dice tutto, con una sincerità che scalda più di una sciarpa di lana.

Che fadìga leà sö

Quant cambia la stagiù

an primaéra

vé sôgn a la matìna e mia a la séra.

d’estàt gh’è cȏlt

e sa pȏl mia durmì

ma ‘nvèrs matina sa pȏl fá ‘n sugnelì.

E quant ve l’aütönn

ta sét talmént üsàt

che per fat leà sö

ga ȏl an du a ciamàt.

Parlèm mia da l’invèrne

con nebia, néf e frècc!

Che fadìga d’infèrne

mèt fora i pé dal lècc.

Che fatica alzarsi dal letto – Quando cambia la stagione: / in primavera/ viene sonno al mattino e non alla sera. / D’estate c’è caldo/ e non si riesce a dormire/ ma in inverno, verso l’alba ci si può concedere ancora un sonnellino. / E quando arriva l’autunno/ sei così abituato/ che per tirarti su dal letto/ servono due persone che ti chiamino. // Non parliamo dell’inverno/ con nebbia, neve e freddo! / che fatica d’inferno/ mettere fuori i piedi dal letto!

I poeti dialettali cremaschi raramente affrontano il tema della carità e non certo nella profondità e nella completezza di San Paolo. Del resto il termine stesso "carità" nel dialetto locale difficilmente significa qualcosa di più del sentimentale approccio col prossimo o dell'elemosina. In questo testo però la carità ha ispirato una delle più sentite poesie della letteratura dialettale cremasca.

Le gôsse

Sentém le gôsse da 'n rübinètt an pô èrt;

sentém le gôsse da 'n tübo che pèrt

sentém le gôsse sura al nost tècc...

... ma mia le gôsse da tanti puarècc!

Le gocce – Da un rubinetto un po’ aperto; / sentiamo le gocce di un tubo che perde/ sentiamo le gocce sopra il nostro tetto… /… ma non le lacrime di tanti poveri!

Conclusione

Gianni Baroni non è stato soltanto un poeta dialettale, è stato una sentinella del suo territorio, capace di osservare e denunciare, già quarant’anni fa, l’indifferenza crescente verso le radici profonde della propria terra. Con rigore da ingegnere e sensibilità da narratore, ha affrontato la sfida di dar voce a un dialetto privo di regole codificate, elevandolo a lingua viva e strutturata, degna di esprimere pensieri complessi e memorie condivise.

La sua scrittura, attenta alle regole grammaticali, all'uso degli accenti e alla coerenza delle sue scelte, non è semplice artigianato linguistico, ma un atto d’amore e di responsabilità civile.

In ogni verso, Baroni ricerca di restituire dignità a un patrimonio che rischia l’oblio, spronando i suoi contemporanei – e oggi anche noi – a guardare al passato non solo con nostalgia, ma come fondamento su cui costruire il futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

commenti

lucianagroppelli481@gmail.com

30 ottobre 2025 11:19

Una presentazione esaustiva e ricca di sfumature di un autore poliedrico e di grande sensibilità. Un piccolo capolavoro di Graziella Vailati!